Il DNA è una supermolecola composta da una varietà molto limitata di unità di base (sono 4: adenina, citosina, guanina e timina), eppure ha la possibilità di codificare letteralmente l’esistenza dell’essere umano. Dentro ogni cellula di ogni essere vivente (e oltre, considerando i virus), infatti, sono presenti diverse copie di queste molecole grandissime – i singoli cromosomi umani contengono un numero variabile che va dai 50 ai 300 milioni di coppie di basi azotate – che hanno la specifica abilità di immagazzinare, archiviare e tramandare informazioni. Il corredo genetico di una cellula diploide umana (in cui è presente ogni cromosoma in due copie) contiene oltre 6 miliardi di coppie di basi azotate, un numero difficile da immaginare. La nostra esistenza è contenuta in quel numero, enorme ma non incommensurabile, di molecole chimiche. Il DNA però non è solo all’origine della vita. O meglio, le cellule non sono le uniche capaci a sintetizzare il DNA: ovviamente l’essere umano ha imparato a farlo. E non solo a produrlo, ma anche a manipolarlo (vedi CRISPR, progetto che ha vinto il nobel e suscitato molte preoccupazioni per l’ambito dell’eugenetica).

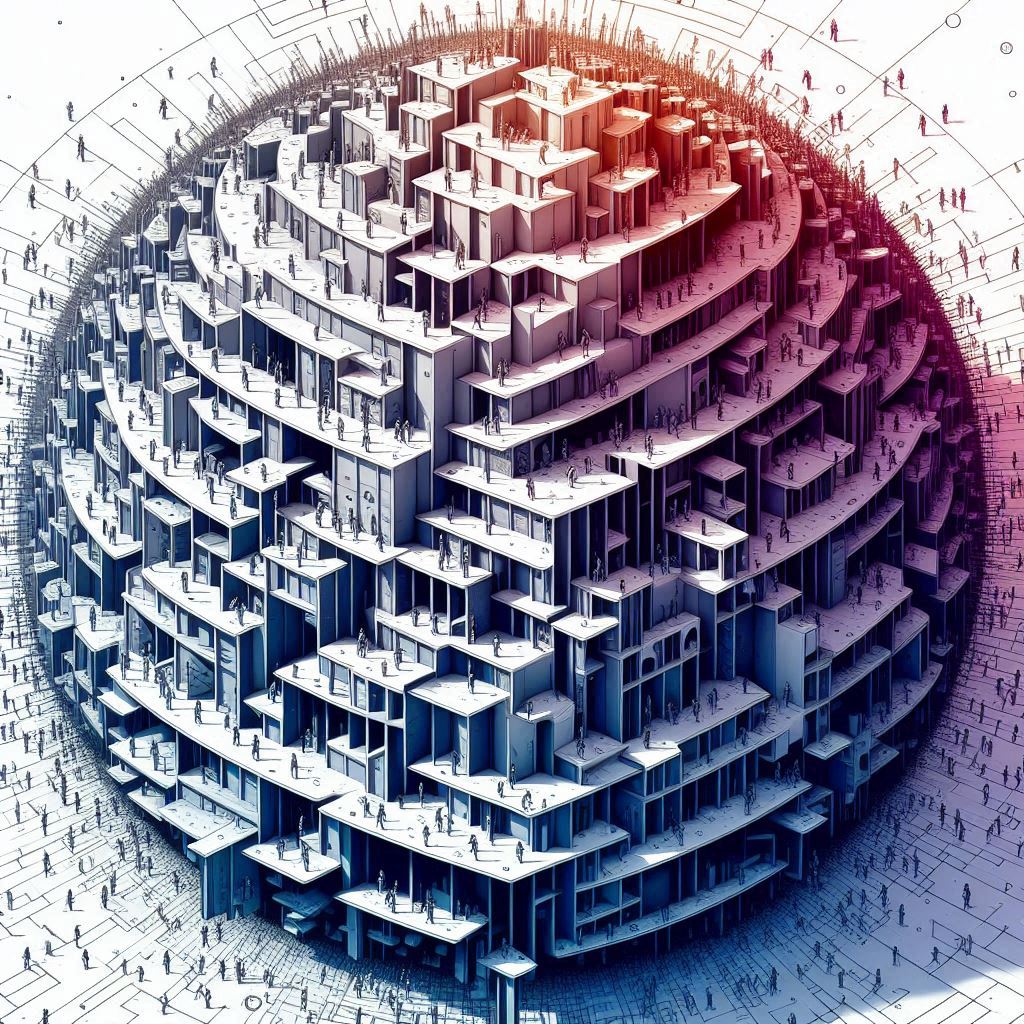

Esiste tuttavia un uso non convenzionale del DNA, slegato dalla sua funzione originaria di libretto delle istruzioni per creare esseri viventi. Si stanno studiando modi per creare archivi di informazioni immagazzinate in molecole di DNA, con la particolarità che sarebbero trascrizioni di archivi digitali, di codici binari, di libri e quant’altro si voglia conservare per lungo tempo. Questa dovrebbe rappresentare una soluzione al fatto che gli archivi digitali hanno bisogno di grandi risorse di energia per rimanere attivi e non si sa bene per quanto tempo potranno rimanere tali – l’obsolescenza è la grande spada di Damocle che grava sulle tecnologie in rapida evoluzione. Anche se in questo momento ci sembrano eterni, la storia ci insegna che nulla rimane per sempre. L’essere umano ha un bisogno disperato di ricordare. Siamo una specie così evoluta proprio perché abbiamo questa capacità di avere conoscenze specializzate ma pur sempre condivise. Da un certo punto di vista, siamo formiche in un formicaio: singolarmente possiamo fare cose importanti ma è quando ci mettiamo insieme, ognuno con la propria esperienza e con le proprie abilità, che riusciamo a tirare fuori le cose più creative. Anche l’artista più geniale non sarebbe se stesso se non ci fossero state persone che prima di lui hanno inventato i materiali con cui lavora, ideato gli ambienti in cui espone, creato la cultura di cui si nutre e che permette agli esperti e ai frequentatori di musei di entrare in dialogo con la sua arte attraverso una stratificazione di simboli e significati.

Prima che fosse possibile accedere al livello molecolare della materia, l’essere umano si era già interrogato su come fosse possibile che ogni essere diventasse proprio quello che è e non un’altra cosa. Tra i tanti, Aristotele aveva elaborato la sua teoria del divenire osservando, come al solito, la natura che aveva intorno. Come spiegare che da una ghianda nasca sempre una quercia? Semplicemente guardando la ghianda, non ci sono indicazioni che diverrà un albero. Allo stesso modo, se noi osserviamo una molecola di DNA, o meglio un set di cromosomi, non ci sono indicazioni sul fatto che esso contiene le informazioni per costituire un essere vivente. La teoria della sostanza aristotelica è indubbiamente complessa da capire, a partire dai termini con cui vengono chiamati i concetti, così lontani dal nostro odierno senso comune. Partiamo da un’equazione: materia + forma = oggetto. La materia per Aristotele è puro potenziale, non esiste da sola, non ha attualizzazione: ha bisogno della forma per diventare qualcosa. La forma è quella risposta che diamo quando ci chiediamo “Cos’è questo?” E rispondiamo: un bicchiere di vetro. La materia è invece il vetro di cui è costituito il bicchiere, ma non il vetro come formula molecolare generica: è esattamente quel vetro lì, quelle molecole lì, che sto scaldando col calore delle mie mani mentre lo sorreggo davanti agli occhi. Nel caso della ghianda, la cosa interessante è capire come la forma “ghianda” si trasformi in forma “quercia”, dato che la materia rimane la stessa. Il cambiamento, la trasformazione, per Aristotele era spiegato dal passaggio dalla potenza all’atto. La ghianda aveva delle certe potenzialità ma non altre: può diventare quercia ma non acero. Ora che abbiamo sviluppato la capacità di vedere le molecole possiamo dire che la potenza è scritta nel DNA degli esseri viventi: la nostra causa formale è codificata con quattro unità di base.

Che il nucleo delle cellule contenesse un materiale con particolari proprietà chimiche fu scoperto nel 1869 da Friedrich Miescher, un medico svizzero, mentre studiava i neutrofili, un tipo di globuli bianchi, rinvenuti nell’essudato assorbito dalle garze di pazienti con ferite e tagli in via di guarigione. Questa materia insolita venne chiamata “nucleina” e in seguito “acido nucleico” ma la sua funzione biologica rimase sconosciuta fino al 1944, quando venne compresa grazie agli studi del medico e biologo molecolare canadese Oswald Avery. Le sue ricerche, svolte presso il Rockfeller Hospital di New York, furono centrali per localizzare l’informazione genetica nell’acido nucleico: precedentemente si pensava che fosse contenuta in altre proteine cellulari ancora non identificate. Da quel momento la ricerca si intensificò, complice la grande competizione tra scienziati che lottarono, non senza scorrettezze, per l’identificazione della struttura molecolare del DNA. Negli anni ’50 comparvero quindi gli studi del chimico austriaco Erwin Chargaff sull’appaiamento delle basi azotate, gli studi di diffrattometria a raggi X della cristallografa e biologa Rosalind Franklin nel Regno Unito e infine la proposta della struttura a doppia elica che valse il Nobel nel 1953 agli statunitensi James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, collega di Franklin. Il fatto che la scienziata sia stata esclusa dal premio è riconosciuto come un esempio della misoginia serpeggiante nell’ambiente scientifico, dove le studiose venivano viste come ottime aiutanti di laboratorio, meticolose e metodiche “come solo le donne sanno fare”, ma a cui difficilmente veniva riconosciuto il merito di una scoperta.

Eppure, finalmente, nel 2020 è stato assegnato il primo premio Nobel per la chimica a una compagine di sole donne: Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, le quali hanno messo a punto la tecnologia CRISPR-Cas9, un metodo potente – in quando economico, veloce e preciso – di editing delle molecole di DNA basato sulle sequenze che codificano i geni.

Prima di arrivare a modificare il codice genetico è necessario imparare a leggerlo: negli anni Settanta Frederick Sanger sviluppa il metodo di sequenziamento. Si apre quindi una nuova epoca nella ricerca, che porta all’ambizione di decodificare l’intero codice genetico umano. L’impresa prende forma nel progetto Genoma, iniziato nel 1990 e durato oltre 10 anni. Una delle scoperte principali è che solo l’1,5% del codice genetico di un essere umano è effettivamente codificante. Il restante 98,5% ha altre funzioni, ad esempio guidare la trascrizione dei geni. Sono presenti anche residui di geni antichi che hanno perso il loro potere significante e segmenti di DNA che sono trasponibili, nomadi, capaci di spostarsi all’interno del genoma anche tra cromosomi diversi. Talvolta lasciano una copia di se stessi nella loro vecchia localizzazione, talvolta no, e hanno la capacità di causare mutazioni.

Nel saggio Il gene egoista, l’etologo Richard Dawkins arriva a vedere le molecole di acido nucleico come le vere protagoniste dell’evoluzione delle specie. In questa prospettiva, i corpi degli esseri viventi sono come armature che il genoma arriva a perfezionare per garantire una sempre migliore strategia di replicazione, cioè di sopravvivenza del gene stesso. Il testo, tuttavia, è spesso criticato per una eccessiva semplificazione dei processi evolutivi, oltre a porre troppa enfasi sulla competizione a scapito della cooperazione tra specie. Questa visione della biologia evoluzionistica purtroppo ha lasciato profonde tracce nella psicologia sociale, tanto che ancora oggi si ricorre a questi argomenti ormai scientificamente obsoleti per giustificare comportamenti aggressivi e arroganti in contesti come il posto di lavoro.

Porre il gene al centro mostra, tuttavia, come il DNA sia un archivio di informazioni che esiste in virtù di se stesso: ciò che entra nell’archivio diventa non solo informazione passiva, ma la causa stessa della sua persistenza. La capacità di assorbire codice genetico da altre specie, come si è osservato nei batteri, o i frammenti trasponibili del genoma di specie complesse come l’essere umano, sono tutte evidenze di come la nostra base genetica è tutt’altro che statica.

Fino a qui abbiamo visto come il DNA sia un libro complesso da leggere per l’essere umano ma non è più un’impresa impossibile e si sono raggiunti risultati come la possibilità di modificare queste sequenze. Le lunghissime catene genetiche però non sono liberamente sciolte nel nucleo cellulare: sono invece avvolte intorno a delle bobine chiamate istoni. Proprio come le videocassette, è accessibile per la decodifica solo la parte di nastro che è aperta tra i due avvolgimenti. La branca dell’epigenetica studia quali sono i fattori che regolano l’apertura di queste bobine, cioè l’espressione genica, e salta fuori che, in parte, questa regolamentazione è stabilita dal DNA stesso esercitando una ricorsività sulla propria struttura. Eppure, anche l’ambiente in cui un organismo vive ha un effetto su di esso e non solo: le modifiche epigenetiche si possono trasmettere ai discendenti. L’impalcatura che dà forma ai cromosomi è in realtà un sostrato plastico: è capace di immagazzinare informazioni sull’ambiente e sulle esperienze di vita. È stato riscontrato che alcune esperienze in grado di modificare il pattern di espressione genica sono la qualità del rapporto madre-figlio, avversità durante l’infanzia, stress e ambiente sociale competitivo – durante tutto il corso della vita. La trasmissione di modificazioni epigenetiche con queste origini può conferire agli eredi una particolare fragilità psicologica e una predisposizione a patologie psichiatriche o disturbi dello sviluppo.

Le conseguenze di queste scoperte esondano dalla biologia e finiscono nel campo dell’etica, del diritto e delle scienze sociali, mettendo anche un freno a un certo esistenzialismo che vuole l’essere umano completamente libero da legami con il passato, secondo la massima sartreana «L’esistenza precede l’essenza». L’esistenza viene vista come una pagina bianca che si rinnova ogni giorno, dove il futuro non è mai determinato dalle esperienze passate e quindi enfatizza la responsabilità che gli individui hanno nelle scelte di tutti i giorni, poiché queste sono l’unica cosa che darà forma al futuro. L’epigenetica ci porta a rimescolare le carte in tavola. Da un lato è importante considerare che la plasticità delle impalcature del codice genetico gli consentono di modificarsi durante tutto il corso della vita; dall’altro lato,l’ereditarietà di certe configurazioni implica che un bambino nasca con delle predisposizioni che non dipendono da lui. Ad esempio, è stato riscontrato che i discendenti delle famiglie sopravvissute all’olocausto, nonostante siano nati e cresciuti negli Stati Uniti, presentano un profilo ormonale differente – che li predispone maggiormente a disturbi di ansia – rispetto ai loro pari di discendenza ebraica ma senza queste esperienze traumatiche alle spalle. L’epigenetica sembra quindi avere le potenzialità per diventare un marcatore biologico delle ingiustizie sociali subite da una popolazione, trasmissibili attraverso le generazioni. Ci porta anche a riconsiderare le teorie sulla responsabilità sociale, pur dovendo stare attenti a non cadere in una eccessiva biologizzazione dei rapporti o in nuove forme di determinismo.

I nuclei delle nostre cellule contengono quindi anche informazioni sulla nostra vita presente e passata. Potrebbe diventare usanza conservare frammenti biologici, magari della nostra pelle, come a formare un album fotografico. Potremmo vedere quanto eravamo felici o vessati in un certo periodo della nostra vita e questo non sarebbe solo basato sui nostri ricordi ma su elementi empirici.

La materialità del DNA ha cominciato ad attirare l’interesse anche di chi si occupa di archiviazione di dati informatici. La traduzione di stringhe di codice binario in codice quaternario non è un compito difficile, all’apparenza. Al Los Alamos National Laboratory, il centro di ricerca fondato per coordinare gli sforzi del progetto Manhattan, è stato sviluppato un algoritmo di encoding e di decoding di dati digitali su sequenze di DNA. Questo centro di ricerca è uno dei più grandi al mondo e copre aree di ricerca quali “sicurezza nazionale, esplorazione spaziale, energie rinnovabili, medicina, nanotecnologie e supercomputing”, come si può leggere dal loro sito.

L’interesse per le tecnologie di archiviazione molecolari – come il DNA – sono di grande interesse per gli Stati Uniti, il paese in cui risiedono le più importanti compagnie di telecomunicazioni e internet provider (vedi AT&T, Verizon, Comcast Corporation, con revenue annuali che superano i 100 miliardi di dollari). Il volume di dati prodotti nel mondo è in costante aumento e i metodi tradizionali di data Storage rischiano di rivelarsi quantitativamente insufficienti. Nel 2022 negli USA il 2% del consumo di energia elettrica viene proprio dagli archivi fisici di dati, che possiamo figurarci come degli enormi capannoni riempiti di hard drive. Il Cern, il centro di ricerca europeo per la fisica delle particelle, conserva i dati raw degli esperimenti su nastri magnetici, tecnologia che viene usata da oltre 50 anni. La necessità di mantenere la leggibilità dei nastri e i miglioramenti tecnologici impongono che i vecchi dati vengano migrati sui supporti più nuovi, come i nastri ad elevata densità, che occupano meno spazio e possono contenere più informazioni. I nastri non consumano energia in maniera attiva, tuttavia richiedono di essere conservati in ambienti climatizzati con precise condizioni di temperatura e umidità.

Le molecole di DNA sono state identificate come una vantaggiosa alternativa: sono stabili a temperatura ambiente e sono incredibilmente dense; in 1 g di DNA possono essere inseriti fino a 216 petabyte di dati (l’equivalente di oltre 200 mila hard disk da 1 terabyte). Una volta sintetizzate, queste molecole non richiedono energia per conservare l’integrità dei dati e questo rappresenta un ulteriore vantaggio. Tuttavia, il processo di sintesi è molto lento, tanto da essere stato identificato come il passaggio “collo di bottiglia” dell’intero processo. L’uso di notevoli quantità di solventi organici e il costo delle materie prime influisce negativamente sulla diffusione su larga scala di questa tecnologia. Inoltre, la traduzione da codice binario a codice genetico ha richiesto un adattamento delle strategie per correggere gli errori di trasmissione dell’informazione. Non è possibile un adattamento isomorfo di queste strategie perché l’origine degli errori è diverso nel caso del digitale e nel caso molecolare. Si stanno facendo comunque grossi avanzamenti nel trovare soluzioni a queste problematiche grazie a sforzi rivolti in tutte le direzioni, dall’informatica alle biotecnologie. Dati gli imponenti sforzi che si stanno attuando in questo ambito di ricerca, è molto probabile che nel futuro le tecnologie di archiviazione di dati su DNA diventino utilizzabili su scala più ampia. Eppure è difficile che sostituisca completamente le tecnologie ora in uso, poiché queste garantiscono rapidissimi tempi di scrittura e di recupero delle informazioni. L’opinione più diffusa è che il DNA possa diventare un archivio di dati a lungo termine, una capsula del tempo capace di durare secoli.

Forse un giorno il DNA di sintesi che conserva delle immagini sarà inserito in una cellula e forse quei dati avranno un significato biologico, creando la chimera definitiva. Più probabilmente non succederà, perché il genoma ha impiegato milioni di anni a stratificarsi e accumularsi fino a diventare il libretto di istruzioni per creare un essere vivente a partire da elementi inorganici. Dall’altro lato sappiamo ormai bene che la volontà di dominio della natura che ha manifestato la civiltà occidentale dal Rinascimento ad oggi ci ha portati molto più lontani di quello che avremmo mai pensato di poter raggiungere. La complessità della vita è la protezione che questa mette in atto per difendersi da se stessa. Forse è nostalgico e anti-moderno contemplare l’idea di arrestare il processo di svelamento del mondo, ma mi capita di sperare che l’essere umano non riesca mai a capire davvero tutto.