È martedì sera a Roma, il caldo umido sospende nell’atmosfera più goccioline d’acqua di quanto l’aria sia disposta a sopportare, creando un illusorio effetto di leggera foschia. Uno sfumato posticcio, scadente metereologia da capitalocene. Qui dentro le cose sono disegnate dai bordi consumati dei tragitti reiterati, che nel tempo le hanno percorse sagomandole. Sono anch’io nel solco di uno di questi tracciati consueti, permettendomi a malapena di essere leggermente deluso che stia piano piano prendendo il pendio in discesa verso casa, quando gli agenti atmosferici subiscono un’improvvisa mutazione. Avevo sottovalutato l’azione delle molecole di tetraidrocannabinolo, assenti nel mio sangue da lunghi mesi, che sciolgono l’orizzonte degli eventi con la disinvoltura con cui una ventata leggera in una serata afosa porta d’un tratto con sè il ricordo di “indeterminati spazi”. Colto alla sprovvista, decido saggiamente di propendere per una deviazione così da diluire gradualmente l’inaspettato solvente.

Mi dilungo verso il Fanfulla, circolo arci del Pigneto sufficientemente piccolo da rendere difficile a chi entra non amalgamarsi all’ambiente. Il pavimento è rosso e il bancone del bar ricorda vagamente una vecchia Cadillac. Entro. Non c’è molta gente, i soliti pochi tavolini sono sparpagliati di fronte alla consolle spostata questa sera immediatamente sotto il palco, mentre il divano, che solitamente sta in un angolo, è piazzato leggermente da un lato rispetto al centro (si, l’”arredamento” qui può variare); si fuma. Steve Pepe, dj e musicista, sta iniziando a mettere i suoi dischi. Comincia con un ambient cosmica, che risveglia progressivamente e con la massima cautela i bpm dub. Alle sue spalle sono proiettate le immagini di Vergine, e di nome Maria di Sergio Nasca, un film del 1975 che non ho mai visto né sentito nominare. Neanche Steve lo vede mentre suona. Si tratta del “kinema”, la serata del Fanfulla dedicata alla proiezione cinematografica, che ha però assunto la peculiare abitudine di rivedere il film una seconda volta dopo che si è conclusa la prima visione. Ma la seconda volta la visione è senza l’audio originale e le immagini vengono lasciate scorrere esposte all’influsso delle scelte musicali del dj che i curatori decidono di coinvolgere. Mi amalgamo appoggiandomi al muro in fondo alla sala, risucchiato dallo schermo e cullato dalla musica.

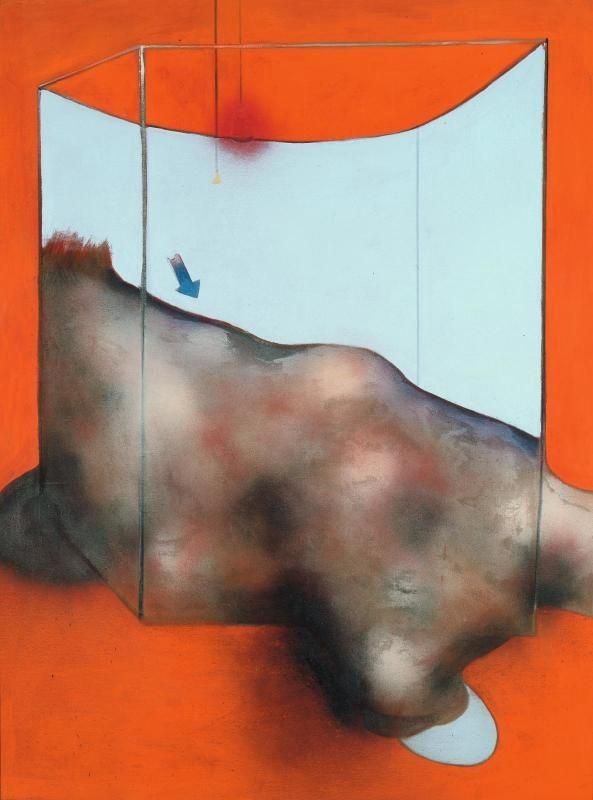

Le immagini di Vergine, e di nome Maria scorrono mutate. Mutate nella percezione e mutate dell’audio originale. I primi piani si impongono continuamente, la fisionomia dei volti e della recitazione si fa consistente. L’assenza di parole li ispessisce rendendoli più simili a dei paesaggi esposti agli agenti atmosferici, o a degli sforzi morfologici. L’assenza del linguaggio e la difficoltà di indurre la trama, soprattutto per me che non ho visto il film, fa apparire i gesti piuttosto che i significati: vedo l’emissione della voce, il flatus che solitamente si perde evaporando in contenuti. I gesti sono gestazioni, rendono goffa la comunicazione che passa attraverso di essi, la trasformano in tentativi annaspanti. Il film italiano diventa teatro epico brechtiano: è straniante perché sta recitando la recitazione. Una recitazione che invece, fuori da questo gioco distanziante, sembrerebbe prendersi molto sul serio. Sullo schermo scorrono preti, uomini e una bambina.

È un’esperienza simile a quella di un déjà vu: ci si trova rapiti in un ricordo, ma è il ricordo più inutile di tutti, il ricordo del presente. Ricordo che non dice nulla, passato in generale, tempo nella sua forma vuota o larvata, mero gesto del ricordare che non si proietta verso alcun contenuto. Scatta quando improvvisamente la situazione presente non è più originaria e appare come già vissuta, doppiata dalla sua immagine riflessa. Nella prossimità si introduce l’alone di una sfasatura: è una pellicola sottile e vischiosa, una versione embrionale e prematura del lavoro del tempo adulto, quello che ha ormai imparato ad attingere abilmente al passato per illuminare il presente della sua luce consueta. Per descrivere questo effetto di un’attività che si ritrova ad essere agita passivamente, Bergson usa l’immagine di «un attore che recita automaticamente il suo ruolo, ascoltandosi e guardandosi recitare», come sembrano guardarsi recitare gli attori e le attrici che vedo sullo schermo.

Ma le scene del film di Nasca, per me solo vagamente narrative, tendono anche a sfumare negli schemi vaghi di un passato che è contemporaneamente individuale e collettivo, che direttamente o indirettamente abbiamo vissuto tutti. Orecchiandolo magari dalla televisione che guardavano i nostri genitori nella stanza accanto, oppure sentendolo direttamente dalla stanza accanto, senza la mediazione della televisione. Un passato accumulato nei titoli di giornali conservati per lavare i vetri delle finestre di casa o nei nostri ricordi di copertura, in inglese screen memories. Ricordi falsi, ripuliti, inavvertitamente costruiti per custodirne meglio altri, che era necessario coprire. Nei giornali c’è tutto, soprattutto la cronaca nera, gli scandali. Preti, uomini, una bambina: il momento dell’abuso doveva arrivare, ora ce l’ho di fronte. La storia individuale si mischia con le forme generali che assume il disagio della civiltà nella nostra cultura: la famiglia, la chiesa, l’educazione. Vedo Freud archeologo che tenta di rimediare al trauma raccontandoci di Dora e del signor K. nel suo primo caso clinico, ossessionato dal desiderio di riesumare qualcosa di sepolto: «ecco qui il pensiero che deve essere rimosso con tanto sforzo, quello che rende necessaria la metamorfosi di tutti gli elementi nel loro contrario», declama fiducioso della sua nuova scienza.

Steve non ha visto nulla, non sa nulla, e intanto la sua musica va avanti facendosi sempre più trascinante. Quando Freud ha coniato il concetto di apparato psichico, ha pensato a un sistema diviso in coscienza e inconscio, che è contemporaneamente mnestico e ipomnestico. Per descriverlo ha usato la metafora del “notes magico”: uno strano giocattolo simile allo psichico per la sua capacità di accumulare tracce nello strato di cera sottostante, restando allo stesso tempo permeabile a nuovi stimoli grazie alla pellicola esterna protettiva. Il contatto discontinuo tra gli strati è ciò che sembra garantire il funzionamento del sistema e Freud paragona «il rendersi visibile e poi scomparire delle annotazioni con l’illuminarsi e lo svanire della coscienza durante il processo percettivo». Se resto dentro questa metafora, mi rendo conto che lo psichico è descritto come una scena che assomiglia a quella che ho di fronte. Tra musica e immagini si creano connessioni estemporanee e Steve, come l’inconscio, è estraneo ai contenuti che sta processando alle sue spalle. Ogni tanto gli strati entrano in contatto, come quando ci sembra di ricordare un sogno appena svegli, ma poi i contorni sfumano e le linee tornano a confondersi.

Mi sembra di essere in uno stato simile ora che sto cercando di rievocare questa esperienza. Afferrare e descrivere lo sfumato con la massima intensità possibile nonostante sfumi (appunto) continuamente in cose dai bordi definiti. Ma ho fiducia in questo sfumato che non è totalmente altro, o completamente altrove e lo ritrovo nella possibilità di percepire il movimento che arriva a disegnare le cose in quanto definite, restando però sempre altro rispetto alle cose che disegna. Forse questa percezione è una «coscienza come droga», come l’ha definita Barthes, descrivendo quella coscienza che arriva a riempire i suoi limiti fino a farli saltare, diventando coscienza di nebbia: è qui che sto essendo trasportato. È il paradosso di un acuto che afferra lo sfocato, una «coscienza acuta dello sfumato».

I dischi di Steve sono dilatati, le transizioni da una traccia all’altra meravigliosamente lunghe e mi trasportano in questa opacità della trasparenza. Divento imbambolato flâneur delle immagini del film, che si trasformano in uno scenario mobile, in porte girevoli. Rido delle connessioni e dei ribaltamenti che si creano e mi sembra di avvicinarmi a quel gusto ironico surrealista o dadaista. «L’idea di ogni attività umana mi fa ridere» aveva dichiarato Louis Aragon, il “paesano di Parigi”. «Come la misera, non solo quella sociale ma anche e altrettanto quella architettonica, la misera dell’interieur, le cose asservite e asserventi si rovescino in nichilismo rivoluzionario, prima di questi veggenti e indovini non se n’era accorto nessuno» ha scritto Benjamin a proposito della comitiva surrealista. Queste parole intercettano la potenzialità di un’arte e di una politica che operano sottilmente per scarti minimi, che individuano quel punto in cui lo spostamento minimo produce l’effetto massimo. Questo “kinema” esemplifica come la miseria degli spazi si redime riuscendo a scoprire il nuovo nel ribaltamento del consueto, negli interstizi delle «cose asservite e asserventi» e non in un altrove inattingibile o consumistico.

Guardo e riassumo dalla mia prospettiva la stratificazione della scena: i volti di Vergine, e di nome Maria che scorrono sullo sfondo tentando di comunicare a gesti, Steve davanti che suona e balla alieno come l’inconscio e splendidamente inconsapevole dell’apparato che ha intorno, il pubblico, ancora disposto in assetto cinema di fronte alla consolle, che inizia a manifestare l’esigenza di una configurazione nuova via via che l’intensità della musica cresce e i corpi iniziano a ballare, la palla stroboscopica, da poco accesa, che racchiude il tutto nella sua prismaticità caleidoscopica. Esterrefatto prendo il telefono per fare un video e trovo un’inquadratura in cui passano e si sovrappongono tutti gli strati: Steve è una sagoma che si staglia sul film e la scena è intersecata dal movimento del braccio e del corpo di una ragazza che sta iniziando a ballare da seduta, tutto è indistintamente avvolto nell’intermittente luce colorata, è un unico teatro delle ombre.

Ogni cosa mi sembra sia sempre più fatta della stessa materia che si rimescola ed entra in relazione con sé stessa tramite interfacce transitorie; un unico medium, un unico tra, in cui sono immerso e in cui si danno tutti gli altri media, che non sono altro che effetti di superficie di quell’unico medium. Non c’è nulla che soggiace sotto, non ci sono soggetti ma super-getti di uno stesso processo. Un unico flusso di materia-movimento diaframmato da immagini cinematografiche, suoni, corpi e luce –e ora anche scrittura– che inventano e modellano le loro relazioni reciproche, che scoprono cosa possono inventandosi come possono. Una coscienza acuta dello sfumato.