Howard Phillips Lovecraft è considerato uno spartiacque nella letteratura weird-horror ma la sua influenza, che si è estesa esponenzialmente dal secondo novecento, non può essere ricondotta a semplici ragioni di stile letterario – il suo, per altro, quanto di più antiquato – o di pura innovazione di quel genere in cui possono essere circoscritte tutte le sue opere.

Esistono elementi apparentemente secondari che hanno determinato la notevole influenza di Lovecraft su tutta una generazione di scrittori a lui successiva e queste concause vanno ricercate nella sua biografia e nelle circostanze materiali: i diritti di sfruttamento delle opere e altre questioni puramente burocratiche.

La mia edizione delle opere di H. P. Lovecraft edita da Newton Compton Editore ha le pagine fini e traslucide di una bibbia. È un tomo pesante: impaginatura sgraziata e paratesti monotoni, di difficile consultazione e un po’ respingente; all’interno trovo la biografia dello scrittore di Providence che visse tutta la vita in quella triste cittadina del Rhode Island — se si eccettua un matrimonio rapidamente fallito che lo porterà fino a New York — chino sulla scrivania di una camera in affitto, accudito dalle due zie materne.

Nell’introduzione al volume, i curatori Gianni Pilo e Sebastiano Fusco presentano la vita dell’autore quasi con imbarazzo: «richiesto, poco prima della morte, di scrivere un’autobiografia, Lovecraft se la cavò con poche paginette». Anche Houellebecq, nel suo saggio monografico H. P. Lovecraft (Wudz Edizioni, 2024), non risparmia il solito sarcasmo: «Lovecraft si comportò per tutta la vita come un autentico gentiluomo». L’unica sorpresa in una biografia altrimenti desolante — puritano, razzista, ‘gentiluomo’ — è la sua stravagante generosità artistica che è possibile ricostruire grazie alle quasi centomila lettere di cui è composta la sua corrispondenza.

Lovecraft qui è sempre pronto a dispensare consigli ai suoi pen pals o a chiunque si professi suo ammiratore, si offre per revisionare testi, da consigli di lettura, critica bonariamente o puntualizza in modo ossessivo. È il generoso coach di una primavera composta da molti degli scrittori weird e horror più importanti del secolo: Robert Bloch, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Frank Belknap Long, August Derleth, Fritz Leiber.

Incoraggiati da Lovecraft, alcuni di questi — Smith e Derleth su tutti — diventeranno i prosecutori diretti della sua opera, ambientando i loro romanzi e racconti nell’universo letterario da lui stesso creato: i Miti di Cthulhu.

Quello che generalmente intendiamo quando parliamo di Miti di Cthulhu è il pantheon orrorifico di divinità aliene inventato da Lovecraft e che nell’ultima parte della sua produzione letteraria andrà a moltiplicare i rimandi intertestuali tra i suoi racconti, fino a poterla considerare retrospettivamente una vera e propria forma di worldbuilding.

Cthulhu, Azathoth, Nyarlathotep, Tsathoggua, Yog-Sothoth sono i nomi stridenti di entità insondabili, regnano su un universo che l’uomo crede finito e addomesticato mentre è in realtà in bilico su un abisso di caos e distruzione, l’umanità è un clinamen insignificante al cospetto di malevoli divinità che Lovecraft non si risparmiava di catalogare pedissequamente: i Grandi Dei, gli Altri Dei, i Grandi Antichi; questo è in sostanza quello che è stato definito a posteriori l’orrore cosmico inventato da Lovecraft e che, slegandosi dall’eredità del romanzo gotico, genera un nuovo modo di intendere il perturbante: uno strano punto di contatto tra il decadentismo di inizio secolo e le nuove intuizioni della fisica quantistica.

I Miti di Cthulhu e la nuova forma dell’orrore cosmico acquisiscono col tempo le sembianze di una religione atea che Lovecraft ha creato inconsapevolmente; quando morì, a corto di soldi e di successo, mai avrebbe pensato che negli anni si sarebbero moltiplicati i seguaci e gli aspiranti continuatori della sua opera. Houellebecq definisce la produzione di Lovecraft «una gigantesca macchina dei sogni, di portata ed efficacia senza precedenti» – ognuno sogna privatamente ma questo non lo esime dalla universale necessità del dormire; così l’orrore universale, protagonista totalizzante della sua opera, rende la sua continuazione diversa da tante altre saghe letterarie che hanno prodotto testi apocrifi; sempre da Houellebecq: «le opere di Sherlock Holmes sono incentrate su un personaggio, mentre in Lovecraft non si incontra nessun rappresentante reale dell’umanità».

In assenza di protagonisti umani ben delineati, che in Lovecraft hanno sempre le sembianza della tinca, fantocci di carne destinati alla follia o al massacro, è l’universo stesso, la sua matrice di orrore primordiale, la fonte inesauribile a cui attingere. «Nessuno ha mai pensato seriamente di continuare Proust» prosegue Houellebecq, «con Lovecraft è accaduto. E non si tratta meramente di una seconda opera, nata sotto il segno dell’omaggio o della parodia, ma di una vera e propria continuazione. È un fatto unico nella storia letteraria moderna».

Se ha ragione Bourdieu nell’affermare che «lungi dall’annullare il creatore tramite la ricostruzione dell’universo delle determinazioni sociali che agiscono su di lui, […] l’analisi sociologica consente di descrivere e di comprendere il lavoro specifico che lo scrittore ha dovuto compiere, allo stesso tempo contro tali determinazioni e grazie a esse, per produrre se stesso come creatore, vale a dire come soggetto della propria creazione»; allora per conoscere le ragioni dell’eredità di Lovecraft dobbiamo affondare le mani in quelle determinazioni che hanno innescato la proliferazione della sua opera e che ne hanno fatto il maggiore riferimento per una nuova generazione di scrittori, trasformandolo da semisconosciuto manovalante della letteratura d’appendice a venerato maestro, padre putativo di un nuovo orrore cosmico.

La prima motivazione è di carattere puramente biografico e può essere rintracciata nelle circostanze esistenziali e nell’attitudine psicologica dell’autore. La più importante è questa: Lovecraft non incontrò mai il successo in vita, i suoi racconti più importanti uscirono su riviste specializzate in letteratura fantastica e del terrore come Weird Tales e Astounding Stories che erano considerate (in molti casi a ragione) di scarso o nessun valore letterario.

L’unico sistema che trovò per ottenere una pur minima visibilità fu quello di incoraggiare i suoi pochi ma fedelissimi estimatori ad ampliare e riutilizzare le entità protagoniste dei suoi racconti dell’orrore. Lovecraft esprimeva spesso – per tornare all’idea del gentleman – nelle sue lettere un disinteresse per lo sfruttamento economico della sua arte e vedeva se stesso e i suoi corrispondenti come un circolo di eletti amatori della narrativa dell’orrore che si dilettavano anche nello scriverla; oggi si sarebbero probabilmente definiti una scena.

La sua mitologia poteva servire da canovaccio per giovani e promettenti scrittori come Smith e Bloch per lavorare su nuovi racconti e nel frattempo tributare degli onori un po’ massonici a chi quella mitologia l’aveva creata da zero dandogli ormai vita propria. Il trucco riuscì e sfuggì ben presto di mano a Lovecraft stesso che vedeva il tutto come un trastullo tra intelletti affini o un gioco di ruolo da cui l’autore entrava e usciva a seconda del suo umore, ridicolizzando le tesi più assurde sulla realtà dei Miti di Chtulhu o partecipando al gioco, rilanciando e criticando certi riferimenti errati sull’origine del Necronomicon (il libro maledetto al centro dei Miti, una specie di anti-bibbia, scritto dall’arabo folle Abdul Alhazred – tutto ovviamente inventato da Lovecraft).

Quando nel settembre del 1935 Donald Wolleheim (futuro scrittore di fantascienza) scrisse sul Bradford Review and East Haven News la recensione entusiasta di una presunta traduzione inglese del libro maledetto, Lovecraft si prese la briga di rispondere e precisare punto per punto varie imprecisioni e refusi: Alhazred era posteriore a Maometto, la morte di Olaus Wormius non era in verità avvenuta sul rogo, erano disponibili da tempo versioni stampate dell’opera in lingua latina e in greco al contrario di quanto affermava il recensore…

Dalla vita dello scrittore dobbiamo ora spostarci nella sua morte, è qui che possiamo rintracciare la seconda motivazione nell’approccio non convenzionale di Lovecraft al diritto d’autore che sembra riverberare obtorto collo – come una maledizione – sugli eredi designati alla gestione materiale della sua eredità letteraria. Come proclama enfaticamente Houellebecq: «Lovecraft è morto, la sua opera è nata».

Oggi tutta la produzione letteraria di Lovecraft precedente al 1929 è di pubblico dominio in quanto la legge sul copyright statunitense sancisce che i diritti di sfruttamento commerciale decadono dopo 95 anni dalla pubblicazione. Per tutta la produzione che va dal 1930 alla morte dell’autore la situazione si tinge di tinte ben più fosche.

Lovecraft cedette tutti i diritti delle sue opere pubblicate tra il 1923 e il 1926 a Weird Tales, la rivista che le ospitava; sempre qui pubblicherà negli anni successivi alcuni dei suoi racconti più importanti (The Call of Cthulhu, The Horror of Dunwich) ma i diritti di tutte le opere apparse dopo il 1926 resteranno nelle mani dello scrittore.

Alla sua morte nel 1937 affidò ad un giovane R. H. Barlow, suo stimato corrispondente e scrittore a sua volta, l’amministrazione dei diritti di sfruttamento sulle sue opere; nonostante nel suo testamento non fosse presente questa precisa clausola, la zia dell’autore e sua legittima erede, Annie Gamwell, non rivendicò personalmente questi diritti, lasciandoli nella mani del giovane amico e scrittore. Barlow non fece altro che depositare tutto il materiale cartaceo di cui era venuto in possesso presso la John Hay Library della Brown University (Rhode Island); non aveva le conoscenze e i fondi necessari per imbastire un piano per la ripubblicazione delle opere di Lovecraft e certo i tempi non erano maturi per una richiesta di queste da parte di un largo pubblico.

In questa situazione di stallo due altri corrispondenti di Lovecraft, gli scrittori August Derleth e Donald Wandrei, tentarono di accaparrarsi i diritti contestando l’acquisizione da parte di Barlow. Alla fine i due ebbero la meglio, convincendo – o costringendo – Barlow a permettergli la pubblicazione dei testi del loro comune maestro. Derleth e Wandrei fondarono appositamente nel 1939 la casa editrice Arkham House (lovecraftiana fin dal nome: “Arkham”, città inventata dello scrittore, in cui sono ambientati diversi suoi racconti) per ripubblicarne le opere. Nel 1941, alla sua morte, la zia Annie Gamwell lasciò alla coppia di scrittori tutti i diritti di sfruttamento a lei dovuti per la pubblicazione delle prime opere di Lovecraft. Gli eredi di Gamwell in seguito estesero la concessione anche alla restante produzione successiva. Nel 1947 Derleth e Wandrei acquisirono da Weird Tales i diritti delle opere pubblicate sulla rivista, ottenendo apparentemente così tutti i diritti commercialmente sfruttabili sull’intera produzione dell’autore.

Da questo momento in poi – come in un ipotetico racconto di Lovecraft stesso – si scatena la classica maledizione che punisce i colpevoli di aver sottratto un manufatto troppo prezioso per essere gestito da avare mani umane.

In un primo periodo le dispute sui diritti di pubblicazione vennero risolte con la necessità di una tripla firma (Barlow, Derleth e Wandrei) ma quando Barlow nel 1955 muore suicida in Messico, la saga dell’eredità dello scrittore di Providence precipita in un mäelstrom burocratico che vedrà sfidarsi senza soluzione la casa editrice Arkham House, i suoi due fondatori, i loro eredi e nuovi pretendenti – storia tanto complessa che qualcuno ci ha scritto un intero paper.

Le domande ancora aperte restano molte: i legittimi eredi passarono a Derleth e Wandrei i diritti della totalità delle opere di Lovecraft o soltanto di quelle citate esplicitamente citate nel contratto? I diritti delle opere pubblicate fino al 1926 su Weird Tales appartenevano ancora alla rivista anche se non era avvenuto un rinnovo esplicito dei diritti? La rivista aveva ceduto a Derleth e Wandrei i diritti su tutte le opere pubblicate dell’autore o soltanto su quelle precedenti al 1926?

Fino ad oggi nessuno dei contendenti è stato legittimamente in grado di rivendicare senza ambiguità i diritti sull’opera dell’autore, nel frattempo il tempo passa inesorabile e ogni anno nuovi racconti compiono i 95 anni dalla pubblicazione e vengono liberati per sempre da ogni catena burocratica.

Ma il punto – forse un po’ semplicistico, senza dubbio sentimentale – rimane: si può tentare di sfruttare commercialmente l’opera di un autore che per tutta la vita espresse il disinteresse nello sfruttamento della stessa e anzi ne incoraggiò il plagio, l’estensione e il proseguimento?

Per dare la giusta connotazione alla domanda dobbiamo almeno avvicinarci a quella che è stata negli anni successivi alla morte di H. P. Lovecraft la sua influenza culturale, che si è espressa nelle forme mediali più varie, e che oggi è quasi impossibile delineare esaustivamente se non imbarcandoci in un’impresa ancora più folle di quella di Abdul Alhazred quando decise di scrivere il Necronomicon. Possiamo soltanto tentare di abbozzare una panoramica, necessariamente incompleta.

Tales of the Cthulhu Mythos (Arkham House), pubblicata da Derleth nel 1969, è l’antologia che per prima ha reso popolari i Miti di Cthulhu riunendo in un unico testo i racconti più rappresentativi che vi rimandavano. Ritroviamo così nella silloge, oltre a due racconti dello stesso Lovecraft, opere di molti degli scrittori che comparivano già nella sua corrispondenza (August Derleth, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Frank Belknap Long, Robert Bloch) e, insieme a questi, diversi autori più giovani che, pur non avendolo conosciuto in vita, rendevano omaggio al loro comune maestro (Brian Lumley, J. Vernon Shea, J. Ramsey Campbell, Henry Kuttner, Colin Wilson, James Wade). Il segno che Lovecraft ha lasciato tra gli scrittori di genere può essere rintracciato oggi in autori noti al pubblico per i loro bestseller. Possiamo citare almeno Stephen King, che in Salem’s Lot (1975) accenna a rituali di venerazione di Yogsoggoth, divinità del pantheon lovecraftiano, e Neil Gaiman che in A Study in Emerald (2003) mescola una celebre avventura di Sherlock Holmes con i connotati dell’orrore cosmico o ancora l’ironico I, Cthulhu (1987), in cui il mostro tentacolare detta una propria biografia a uno dei suoi cultisti schiavi.

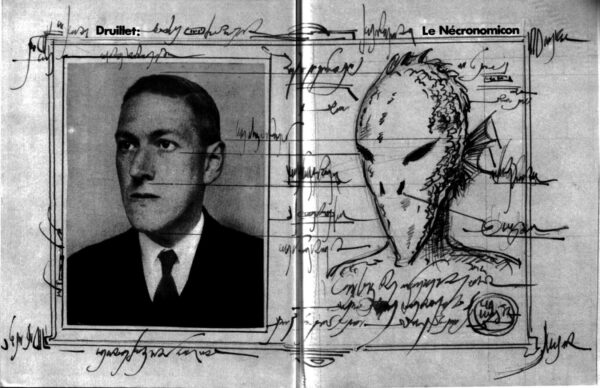

Nel fumetto possiamo segnalare l’intero universo di Hellboy di Mike Mignola e molti dei lavori di Richard Corben, in particolare Neverwhere (1978); anche Alan Moore, tra i maggiori sceneggiatori per fumetto, si è accostato direttamente all’opera di Lovecraft nel suo The Courtyard del 1994 mentre Philippe Druillet nel 1978 ha proposto sulla rivista Métal Hurlant una serie di tavole estratte da un’ipotetica ricostruzione del Necronomicon.

Nella musica la sua influenza si radica pesantemente nel metal, dando vita a uno sterminato canzoniere di titoli lovecraftiani, rimanendo nel mainstream troviamo ad esempio: Behind the Wall of Sleep dei Black Sabbath, The Old Gods Return dei Blue Oyster cult fino a diverse delle composizioni più celebri dei Metallica: The Call of Ktulu o The Thing That Should Not Be. Ma considerare la sua influenza limitata al metal sarebbe un errore e infatti possiamo scovare citazioni inaspettate come Cthulhu Sleeps e Rlyehs Lament, due brani del dj canadese Deadmau5, o l’album Magick di John Zorn, compositore e direttore d’orchestra, in cui le prime cinque tracce formano la suite intitolata Necronomicon.

Nel cinema le opere di Lovecraft hanno attirato l’attenzione di molte produzioni a basso budget consegnandolo alla storia del cinema di serie b: da The Haunted Palace (1963) diretto da Roger Corman ai primi due film di Stuart Gordon Re-Animator (1985) e From Behond (1986). Una sua declinazione più autoriale è stata quella di John Carpenter che ne In the Mouth of Madness (1994) mette in scena la follia dello scrittore John Trent che vede tramutarsi in realtà i suoi romanzi dell’orrore. Un approccio fanta-filologico è stato quello del cortometraggio The Call of Cthulhu (2005) e del lungometraggio The Whisperer in the Dark (2010), entrambi girati con uno stile mimetico delle pellicole dell’orrore degli anni trenta che Lovecraft avrebbe potuto vedere realizzate se, in una linea temporale alternativa, gli studios hollywoodiani si fossero interessati alla sua opera mentre era ancora in vita. Oggi questo interesse è in costante espansione e ha portato a diversi film che celebrano il suo universo di orrore cosmico, dalla trasposizione di Richard Stanley della sua novella The Colour Out of Space (2019) a The Void (2016) di Steven Kostanski e Jeremy Gillespie o The Empty Man (2020) di David Prior. Anche nelle serie tv l’opera di Lovecraft è passata da saltuarie apparizioni nelle antologie weird alla Twilight Zone fino ad una serie in cui è la totale protagonista come Lovecraft Country (2020) o l’antologia curata da Guglielmo Del Toro per Netflix, Cabinet of Curiosities (2022), in cui vengono trasposti due suoi racconti e si possono rintracciare citazioni nella maggior parte degli episodi.

Nel settore ludico troviamo un intero capitolo del gioco di ruolo Dungeons & Dragons pubblicato nel 1980 e dedicato ai Miti di Cthulhu. Il gioco da tavolo omonimo Call of Cthulhu che uscì nel 1981 mentre è del 1987 Arkham Horror, per pubblicare i quali la casa produttrice Chaosium acquistò i diritti dall’Arkham House e che ancora oggi compaiono registrati a suo nome. Più tardi nel 1997 la Konami introdusse nel suo gioco di carte collezionabili Yu-Gi-Oh! una serie ispirata ai mostri lovecraftiani.

Nei videogiochi l’intero genere dei survival horror si ritiene generalmente inaugurato da Alone in the Dark del 1991, ispirato ai Miti di Cthulhu, a cui seguono un’infinità di titoli importantissimi, da Silent Hill (1999) a Eternal Darkness: Sanity’s Requiem (2002), da Resident Evil 4 (2005) a Bloodborne (2015), fino ai recenti Dredge (2022) e World of Horror (2023).

Quello che rimane dopo una tale carrellata eterogenea di opere che comunicano tra di loro parlando la stessa lingua di un orrore comune è la sensazione che la privatizzazione delle proprietà intellettuali rappresenta oggi la principale causa del loro esaurimento creativo, penso agli universi narrativi transmediali di Marvel Cinematic Universe o Magic: The Gathering, a Star Wars e Pokémon. È impossibile sapere cosa sarebbe successo se Lovecraft in vita avesse incontrato il successo e la ricchezza: le sue opinioni – che oggi sembrano anticipare le riflessioni sul copyleft, sul remix, sulla fan-fiction – sarebbero cambiate? La sua era soltanto una posa da outsider o la cieca fiducia che i miti non possono rispondere alle logiche del mercato e esuberano facilmente il tempo limitato della vita di uomini e corporation?Fin dalla promulgazione nel 1710 nel Regno Unito dello Statuto di Anna, la prima legislazione sul copyright, lo sfruttamento capitalistico dell’arte si è tradotto nella sempre maggiore disposizione a limitare la circolazione delle idee e della conoscenza, che nel campo artistico si traduce nello sfruttamento di proprietà intellettuali – miti d’oggi, parassitando il titolo del testo di Barthes – che diventano delle antimitologie proprio perché recintate, disposte al controllo dei presunti proprietari e vendute al pubblico al fine di creare un immaginario brandizzato e fidelizzante: un franchise. Oggi che, come esprime lapidariamente André Gorz: «Il valore di una conoscenza è interamente legato alla capacità di monopolizzare il diritto di servirsene», Lovecraft rappresenta la più sovversiva delle aberrazioni economiche, un patrimonio letterario novecentesco open-source. Lovecraft che più di tutto nella sua opera ha disprezzato il denaro – mai presente, mai nominato – e che per parafrasare la definizione di Houellebecq era ‘contro la vita, contro il mondo’, con la sua eredità ha tramato, consapevole o no, l’ultima imboscata al mondo che tanto odiava: l’impossibilità di monetizzare la sua opera. La sua letteratura diventa così l’orrore ultimo della società capitalistica ovvero il sapere condiviso e liberamente accessibile che porta – e porterà sempre – il nome del suo autore per celebrarlo nella sua irriducibilità e non per ingrassare le royalties dei suoi anonimi eredi umani.