Curioso come la nostra società si sia tirata fuori dal balletto dionisiaco della controcultura hippie. La restaurazione è stata vittima di quello stesso delirio paranoide, che è il più oscuro e conclamato effetto collaterale delle sostanze psichedeliche. Uno strusciare involontario dei corpi sudati e qualche microgrammo di dietilamide si è infiltrata nelle mani giunte in preghiera del prete o del moralizzatore di turno, mentre invocava plumbeo la salvezza dei figli della buona società contro il miele dolceamaro del demonio psichedelico.

Ora, senza chiamare in causa il parossismo statunitense post-Manson, vorrei guardare a un popolo ben più moderato e riflessivo come quello inglese. I figli prediletti di sua maestà la regina risposero a quell’invasione di sognatori caleidoscopici semplicemente puntandogli una videocamera contro. Bisogna anche dire che, nel farlo, truccarono sostanzialmente il tavolo da gioco. Scoprirono che, grazie alle magie del cinema, bastava distorcere appena il sorriso di beatitudine che illuminava il volto dei loro figli drogati per fargli scoprire i denti aguzzi in un ghigno uncanny. Niente di nuovo: l’aveva già fatto il loro concittadino Lewis Carroll con il suo memorabile Gatto del Cheshire.

Il risultato furono almeno tre capolavori cinematografici, che fondarono quello che ancora oggi è universalmente riconosciuto come il cinema folk-horror: Witchfinder General (1968), Blood on Satan’s Claw (1971) e The Wicker Man (1973). In tutti e tre i film non c’è corpo che non sfoci nell’oscenità, non c’è desiderio che non si manifesti con la violenza, non c’è ribellione ai valori costituiti che non si sveli infine per quello che era sempre stata: venerazione demoniaca! Sono pellicole – a loro modo meravigliose – che hanno gettato le basi di quella paranoia reazionaria che, oggi più che mai, intesse profondamente la nostra società occidentale. E non sorprende che una manciata di anni fa Ari Aster con il suo Midsommar (2019) andò a pescare proprio da quel cinema, sia per l’immaginario visivo sia per le strutture narrative, per avanzare nel suo percorso di disvelamento delle basi paranoidi su cui si fondano i rapporti parentali nella società borghese.

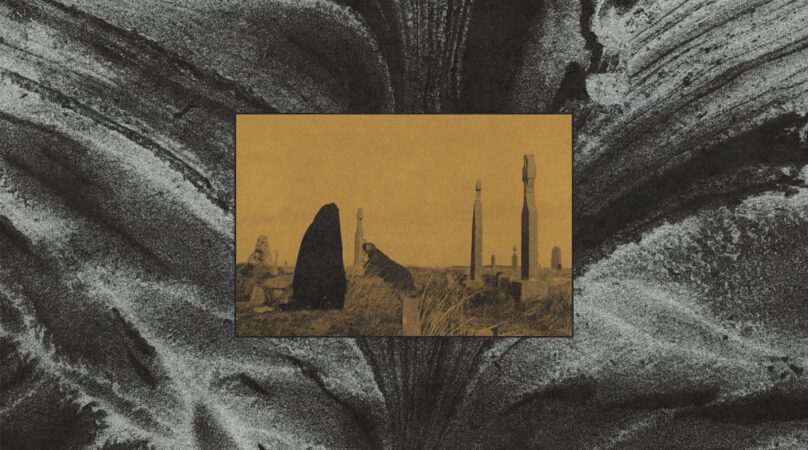

Peccato che questo album omonimo dei Rún sia uscito soltanto nel 2025, sarebbe stato una perfetta colonna sonora per l’opera di Aster. Il trio irlandese composto da Tara Baoth Mooney (voce),,Diarmuid MacDiarmada (chitarra e basso), Rian Trench (batteria), esordisce su disco per Rocket Recordings con una mescolanza di suggestioni dark folk, drone e trip-hop.

Sulla pagina bandcamp del gruppo, tra le varie influenze, si può leggere anche il nome dei Portishead, che risuonano effettivamente nel cantato estatico di Mooney e nelle ritmiche schizoidi di Trench; tuttavia il contesto immaginifico dei Rún si posiziona agli antipodi rispetto alla band di Bristol. Tanto il trip-hop è stato un genere radicatamente urbano, che piegava le influenze viscerali dell’hip-hop all’intellettualità europea decadente e autoriflessiva, tanto l’album dei Rún fa esplodere l’inquietudine intrinseca di quelle sonorità dandole in pasto all’irrazionalismo più fondo, venandosi di esoterismo ed elevando la sussurrante brughiera irlandese a paesaggio dell’anima.

Rún, parola gaelica, difficile da tradurre, può assumere il significato di segreto, mistero o amore; è, in qualche modo, una combinazione elusiva delle tre. La musica dei Rún sembra volersi ricollegare a una radice profonda della civiltà per dare senso al delirio irrazionalistico del contemporaneo (per capirci: post-verità, teorie del complotto, fanatismo reazionario, fascismo). Come Alan Lomax con il suo registratore a cilindri di cera cercava nei canti rurali un antidoto all’assurdità della grande guerra; come gli studi etnografici di De Martino erano anche un gesto per tentare una somatizzazione del doloroso trapasso dal fascismo italiano; così i Liars, in una New York trasfigurata dall’undici settembre, imbastivano violenti sabba sonori durante i loro concerti per il tour di They Were Wrong, So We Drowned. Come questi venerabili predecessori, anche l’album dei Rún soffia sulla fiammella della candela per rimanere completamente immerso nell’oscurità del presente. Pone al buio una domanda sull’avvenire dell’umanità e resta coraggiosamente in attesa di un eventuale oracolo.

Seguiamoli, addentrandoci nel disco. “Paidir Poball (Pupil)” è la prima traccia, una voce tremolante e melanconica si fa spazio tra rumori ambientali e cupe chitarre acustiche, i rumori montano, diventano un tappeto sonoro che invita chitarra e basso ad entrare in scena, duettando in un riff dilatato e distorto. Mentre ci lasciamo avvolgere da tali spire doom, sorge una messa occulta di cori bassi e prolungati. Ricordano gli Sleep, ma in un universo parallelo in cui deposto il loro bong fumante, trovano la fede in un innominabile dio silvano. I cori si trasformano in una litania di frasi pulsanti. Dopo una rincorsa di più di sette minuti, come una fotografia che prende fuoco, il suono si distrugge in vampata di rumore bianco.

La seconda traccia “Your death my body” è stritolata da un delirante spoken-word e mette in mostra le sorprendenti qualità declamatorie di Tara Baoth Mooney. Mentre ripete ossessivamente “the crow the crow”, fino a trasformare la sua voce in un gracchiare incomprensibile, sembra di vederla impegnata in una metamorfosi degna di Castaneda. Dopo l’astrattismo analogico di “Gutter Snipe”, un piccolo incubo di cinquantaquattro secondi, torna in primo piano la ritmica, ora funerea, poi sempre più ossessiva. Rian Trench, batterista e produttore della band, è anche il proprietario del Meadow Studio, sulla costa est dell’Irlanda dove il trio ha lavorato alla registrazione dell’album.

“Terror Moon” è infiammata da percussioni in delirio mistico mentre il sabba nero di Mooney lascia il posto ai riff tellurici di Diarmuid MacDiarmada, i cui riferimenti sono ben piantati nella sei corde più sludge e stoned, dagli Electric Wizard, agli OM, passando per i Neurosis più riflessivi.

“Such is the Kingdom” è introdotta da una voce tremolante, degna del Grande Inquisitore di Vincent Price, ma subito è sommersa da uno sciame di mosche che comincia a ruotarci intorno alla testa comunicandoci subliminalmente che il nostro cervello è in putrefazione. Mentre quella stessa voce ieratica e suadente ci ripete, mesmerizzandoci: “come to me… come to me…”.

Con “Strike It”, la sesta traccia dell’album, il tono diventa esplicitamente tanto politico quanto apocalittico, con Mooney che urla verso il suo esercito di cultisti satanici “strike it, unholy god!” sul ritmo marziale di Trench, tirando fuori un improbabile inno post-no-wave, che si evolve in un sabba fuori controllo, fino a quando sentiamo la testa della cantante scoppiare come un palloncino. Silenzio. “Caoineadh”, l’ultima traccia dell’album, si dilunga in tredici minuti di giagulatorie su ripetitivi tappeti di basso, mentre orchestrazioni d’archi avvolgono l’atmosfera di un fumo maleodorante. Il crescendo placido ma implacabile comunica all’ascoltatore navigato ciò che sta per succedere – se avete bisogno di un ultimo tiro, questo il momento – si parte per l’ultimo trip, poi bisognerà riaprire gli occhi perché lo spettacolo è finito. Ma “Caoineadh” non tradisce e sprofonda in una danza di pianoforti e clarinetti minimalisti, fino a scomporsi in un meta-rumore astratto, che pare simulare un malfunzionamento nella riproduzione del disco.

È la superba conclusione di un viaggio psichedelico intessuto di incubi folk e ritmi psicotici che penetra nella mente ascolto dopo ascolto. La loro esibizione al Supersonic Festival del 2025 a Birmingham è stata una sorpresa inaspettata, ed ha attirato l’attenzione della critica su questo piccolissimo album apocalittico e sublime, spuntato fuori come un fungo velenoso dalla tranquillità sonnolenta della brughiera irlandese.

Lascia un commento