In un post della pagina Instagram iconografiexxi viene mostrata un’immagine pubblicitaria raffigurante un progetto edilizio della compagnia israeliana Harei Zahav. La campagna annuncia l’intenzione di costruire una serie di case nella zona costiera a nord della città di Gaza, all’interno del territorio palestinese. Era dicembre 2023, due mesi di azione militare israeliana severa e intollerante avevano già raso al suolo tutto in quella zona, lasciando uno spazio da occupare. Per un israeliano sarebbe stato già possibile sognare o acquistare una villetta al mare, edificata sulle macerie delle case dei palestinesi.

Nella strategia di guerra israeliana – psicologica e armata – messa in pratica contro la popolazione palestinese, la casa è sempre stata un simbolo fondamentale, soprattutto perché legata alla materialità e alla concretezza di chi può restare e abitare e di chi non può.

Tra il 2018 e il 2020 si contavano oltre 200 violazioni di domicilio al mese da parte dell’esercito israeliano a danno di famiglie palestinesi in Cisgiordania – la zona di confine che dal 1993 è sotto il controllo misto dello Stato di Palestina e di Israele. Se vivi vicino a una zona militare, o a una colonia, potrebbero venire a bussare alla tua porta e potresti dover lasciare lì la tua casa.

Secondo un censimento effettuato dall’ONU, nel marzo del 2023 si contavano oltre 250 colonie israeliane in Cisgiordania, incentivate negli anni da tutti i presidenti dello Stato d’Israele e soprattutto da quello attuale: Benjamin Netanyahu e il suo governo hanno dato il via libera all’avanzamento di un numero impressionante di piani per la costruzione di nuove case in terra palestinese. A giugno dell’anno scorso ne erano stati approvati più di 13000, una crescita imponente se si considera che quelli approvati nel 2022 furono all’incirca 4000. Distruggere le case dei palestinesi, edificare quelle degli israeliani. Distruggere la Palestina e costruirci sopra Israele. In quest’ottica la casa non è soltanto un luogo abitabile, ma diventa anche culto del dominio o un tesoro rubato.

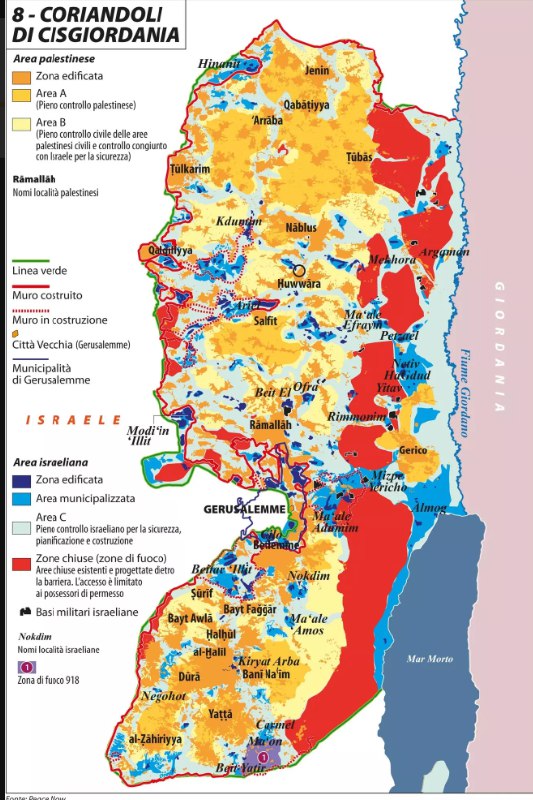

Nel terzo numero del 2023 di Limes – Israele contro Israele– , la cartografa Laura Canali ha proposto delle ricostruzioni del territorio a ovest del Giordano. Le carte rappresentano gli insediamenti abitativi umani differenziati secondo appartenenza linguistica, religiosa, di cittadinanza. Soffermarsi sulle differenze presenti tra gli abitanti di quest’area geografica è determinante per capire cos’è successo, cosa succede e probabilmente anche per intuire cosa è probabile accada da un punto di vista sociale e abitativo in quella regione. Ma non solo.

Su un piano più empatico può aiutare anche a comprendere quali sono le motivazioni per le quali si costituisce uno stato sionista che rivendica la propria componente democratica. Quando si è cittadini israeliani ci sono delle credenze che prescindono dalla coscienza individuale, l’identità è frutto non solo della propaganda subita ma anche vista agire, vissuta per tutta la tua vita. Questo immergersi nella realtà ha a che fare soprattutto con i luoghi e la loro materialità, quindi dove si trova l’oppressore e dove l’oppresso. Attraverso l’osservazione della conformazione dei luoghi si capisce meglio anche quali sono le sofferenze dell’emarginazione e le ragioni di chi sceglie la lotta armata trovandosi dalla parte sbagliata della storia. La discriminazione e la segregazione sono fatti fisici.

In Cisgiordania le case palestinesi vengono distrutte e riedificate più a est. Da una parte l’espansione delle colonie israeliane con la costruzione di muri di delimitazione inaccessibili dai palestinesi, dall’altra una cintura militare di territorio disabitato sempre sotto il controllo israeliano. La zona di fuoco arriva fino alle sponde del fiume, quindi a delimitare l’accesso diretto al più vicino stato arabo, la Giordania. Gli insediamenti palestinesi sono piano piano accerchiati in un lento procedimento che dura da più di settant’ anni.

Non solo la complessità fisica della questione palestinese si identifica nello spazio che occupano le città, su dove si trovano, ma anche su tutto il resto del territorio: i palestinesi non sono solo in Cisgiordania.

Tralasciando la Striscia di Gaza, sulla carta si può notare facilmente che, in effetti, non esiste una netta separazione tra i luoghi in cui abita chi parla arabo e chi no: le comunità sono mischiate tra loro. Con il passare degli anni, infatti, sempre più cittadini palestinesi hanno ottenuto la doppia cittadinanza israeliana, potendo così rimanere a vivere nello stato ebraico. Con questa considerazione non vorrei lasciar intendere che i cittadini israeliani siano disposti a convivere alla pari, né che si possano trovare facilmente situazioni solidali, di rispetto e collaborazione con i palestinesi.

Stando alle testimonianze dei civili e ai molti reportage giornalistici che sono stati fatti negli anni, possiamo dire che questa conclusione non si può trarre. Sul territorio esclusivamente israeliano vige, piuttosto, un regime di apartheid “democratica”: ci sono scuole frequentate esclusivamente da palestinesi, ospedali solo per palestinesi. Lavorate tra di voi, uscite tra di voi, vi votate tra di voi. Si vive degli avanzi di Israele.

Anche nel caso di presenza “istituzionalizzata” (cittadinanza), vediamo che i parlanti di lingua araba sono situati sempre nelle zone a est rispetto alle principali città israeliane. Verosimilmente, si tratta dei risultati del processo di espansione – con alcuni picchi storici, ma comunque sempre costante – di Israele.

Se ci soffermiamo a osservare la conformazione di questi territori, se per un momento proviamo a immaginare come sarebbe per noi vivere lì, probabilmente sarebbe opinione comune che non sarebbe il massimo.

Sappiamo benissimo come la pensano gli israeliani, cos’è Lo Stato ebraico, che è l’unico Stato in medio oriente in cui gli omosessuali si sposano, che si fa la carne coltivata e le università collaborano a più non posso con Stati ed enti internazionali. Ma alla luce della morfologia fisica sembra più chiaro che c’è una parte della storia che manca, quella che racconta di una lunga sofferenza patita da generazioni senza futuro.

Anche nei libri di storia più aggiornati è difficile parlare con cognizione di causa della storia dei civili e della politica liturgica palestinese, della memoria e della resistenza.

In un articolo di Vittoria Brachi uscito di recente su Stanca si faceva quest’associazione, si parlava di resistenza e di memoria rubata dalla propaganda turca a una combattente del PKK e non è un caso che io mi ritrovi a fare qui lo stesso provando a parlare di Palestina.

Non c’è tempo per ricordare la storia dei palestinesi, e Israele fa di tutto per cancellarne le tracce. Harei Zahav non è stata l’unica compagnia edile a pubblicizzare i suoi progetti nella Striscia di Gaza, nei mesi si sono accumulate immagini di soldati israeliani che tengono spiegati tra le braccia striscioni pubblicitari. Alle loro spalle quello che prima era un minimarket o un ristorante, forse una scuola.

Non è poi trascorso così poco tempo dalla Nakba, più o meno 76 anni, se stiamo alle valutazioni storiografiche. Tre generazioni intere, è un sacco di tempo.

Gli accordi stabiliti dal piano dell’ONU del 1947 non furono mai rispettati e in un abile gioco prima di difesa, subito dopo di invasione e ritirate accordate, gli israeliani hanno potuto ottenere, solo due anni dopo, sempre più spazio sottraendolo ai palestinesi. Avevano guadagnato la regione di Acre vicino al confine col Libano, il deserto del Negev nel sud del paese e una fascia più ampia di territorio fra Tel Aviv e Gerusalemme. Al contrario dei territori conquistati da Israele durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, queste conquiste nel tempo sono state riconosciute dall’ONU, e perciò oggi sono considerate a tutti gli effetti territorio israeliano. L’attuale configurazione geografica della Palestina la rende una realtà frammentata e invivibile.

Durante questo processo centinaia di villaggi palestinesi vennero distrutti e circa 700mila persone furono costrette a lasciare le proprie case e ad assumere lo status di profughi di guerra. Molte delle famiglie che scapparono dalle loro case fra il 1948 e il 1949 conservano ancora la chiave della loro vecchia abitazione, e se la passano di padre in figlio.

Al dolore di aver perso la casa – quindi insieme a essa la dignità di abitare un luogo, il diritto di farlo – si affianca per i palestinesi il dovere del ricordo.

Sul canale Youtube di invictapalestina si possono trovare centinaia di testimonianze in italiano o sottotitolate raccolte in più di dieci anni. In questo archivio densissimo di dolore, speranza ma soprattutto di resistenza si trova una raccolta: Storie della diaspora palestinese.

Una di queste è la presentazione di Anwar all’Università di Torino del 12 maggio 2015, la sua è una storia di cui ha dovere di testimonianza. E’ palestinese: da parte di madre di Betlemme – città attualmente classificata come Cisgiordania -, dall’altra originaria di una cittadina che si chiama Al-Malha, vicino Gerusalemme.

Nel 1948 Al-Malha fu occupata insieme a tantissimi altri villaggi e piccole città e ci fu un trasferimento forzato della popolazione verso Betlemme. Anwar ci tiene a specificare che il trasferimento non fu volontario ma forzato, nessuno avrebbe lasciato volontariamente la propria terra, la propria casa, il frutto dei sacrifici di una vita. Alle case che venivano abbandonate non avrebbero potuto più fare ritorno, poiché le forze di occupazione le consideravano disabitate quindi entravano a far parte automaticamente del territorio israeliano.

“Molti palestinesi che hanno vissuto la Nakba sono legati a oggetti simbolici come la chiave e il certificato di proprietà” racconta Anwar “oggi non vale niente quel certificato, però è un oggetto simbolico che continua a farci ricordare che quella in realtà è la nostra terra, noi veniamo da un altro villaggio e abbiamo subito una catastrofe” al-nakba “io sono cresciuta con mia nonna che aveva la chiave della vecchia casa appesa sopra la porta di casa a Betlemme”.

Un palestinese sa che il suo compito è quello di tener vivo il ricordo ogni giorno perché, come dice Anwar, il ricordo è una delle nostre caratteristiche più importanti. Il ricordo ha caratterizzato la storia palestinese e continua a farlo tutt’ora: “siamo legati ai racconti tramandati dalle vecchie generazioni, a questi simboli”.

E’ chiara l’immagine di quella porta con affisse sullo stipite le chiavi di un altro luogo, un’altra casa, la casa rubata; quei contratti di proprietà scritti in arabo che per la legge è diventata una lingua muta, privata a priori di ragionevolezza.

Questi oggetti diventano amuleti memoriali di quello che è stato, di una storia che globalmente non si racconta prestando la giusta attenzione.

Il dolore è costantemente ripreso, sono miliardi i contenuti dalle interviste, alle fotografie ai video fatti circolare dagli stessi palestinesi a testimonianza della loro sciagura che dura da quasi un secolo. Il legame tra casa e memoria emerge fortissimo dalle immagini di queste esperienze.

In un breve servizio di Al Jazeera di qualche giorno fa è raccontata la storia di Lama, una bambina di nove anni costretta a rifugiarsi con la sua famiglia nel campo profughi di Rafah.

Lama sogna di fare la reporter e trasforma l’evento di tornare tra le macerie di casa sua in un servizio straziante.

Nei mesi si accumulano le storie, le vite, le case, i volti, quindi la testimonianza e la storia del popolo palestinese sotto forma di video e foto che affollano le nostre bacheche.

Alcuni, come Lama, tornano per vedere cos’è rimasto, altri per sperare di poter disseppellire i corpi dei propri cari, altri ancora per restare. D’altronde, non esistono posti sicuri nella striscia di Gaza, tanto vale rimanersene a casa anche se la tua casa è solo un cumulo di macerie.

Khalid Saeed Naji è un uomo di 51 anni che con la sua famiglia è rimasto a vivere a Deir al-Balah, città al centro della Striscia di Gaza, sui resti della propria abitazione.

Palestinian man refuses to leave his house destroyed by Israel, novembre 2023

Se da una parte c’è il dolore, dall’altra troviamo il fomento e la leggerezza etica dell’esercito esaltato dal potere, dalle armi, dagli ideali e dal gruppo.

A questo conflitto alle centinaia di foto circolate per anni si sono aggiunti i tiktok, che sono esplosi dopo gli eventi del 7 ottobre 2023. Quelli postati dai soldati israeliani rendono evidente il grado di disumanizzazione e di odio provato nei confronti della popolazione araba.

In un video diventato subito virale si vede un soldato israeliano bussare a una porta. Insiste e dice: “perché nessuno apre la porta?”. Arreso decide di andarsene e muovendosi insieme a lui il cameraman ci svela che della casa era rimasta solo la facciata con la porta. Tutto il resto è completamente distrutto, nel momento del reveal tutti scoppiano a ridere e il filmato si interrompe.

In un altro video un soldato intona il famoso ritornello “this house is on fire” mentre utilizza lo zoom del suo cellulare per inquadrare a ritmo di musica un appartamento in preda alle fiamme.

I video e le foto della Palestina distrutta fanno riflettere su cosa rimane tra le macerie delle case del processo umano dell’abitare. Cosa sopravvive alla violenza, alla prevaricazione dissacrante dei luoghi e alla privazione della dignità? Oltre alla memoria rimane ben poco, rimane la rabbia, la disperazione.

La convivenza del popolo palestinese e di quello israeliano è diventata sempre più difficile e quest’ultima evoluzione del conflitto ha reso impossibile immaginare un futuro di pace. La popolazione ha incarnato nella sua sintesi identitaria l’impossibilità di accettare l’esistenza dell’altro: la morte di un palestinese è la gloria di Israele e il fallimento di un israeliano è speranza per la Palestina. Si sono tenuti ben lontani entrambi i popoli da ogni possibilità di contaminazione, in uno spazio così ristretto palestinesi e israeliani hanno evidenziato e incentivato in un lento processo storico le loro differenze: la lingua, la religione, la cultura, la storia. Questo si è andato a riflettere anche da un punto di vista fisico: i quartieri, le colonie, i campi, le zone militari.

Questi due popoli che condividono pochissime cose tra di loro hanno in comune una parola che è proprio beit (beth, beyt), casa.

Nell’iconografia che testimonia la storia di questo conflitto è chiaro che vengano raccontate due versioni diverse ed è anche fisiologico che queste due storie non si sfiorino mai. Il trionfo da una parte, la sopravvivenza dall’altra.

Eppure, affacciandosi su entrambi i panorami è possibile scorgere, dissacrato e fragile, lo scheletro della casa. Il punto d’incontro tra ideologia e materialità all’interno della dinamica violenta della guerra.