Il papà non se la passa tanto bene. È già morto da tempo, eppure il suo nome è sulla bocca di tutti. È colpa dei padri se il mondo brucia. È colpa dei padri se ogni giorno una notizia su due parla di donne massacrate. Il governo è di destra? È colpa dei padri. Ma i padri, appunto, sono morti. Sono morti tenuti in vita artificialmente: sono spettri, appaiono nei sogni dei figli, disturbano la guardia dei loro amici, chiedono vendetta.

Sogni allucinati, fantasmagorie da depressi. È dura ammetterlo, ma quella di Edipo è una storia falsa, il fabbricante di specchi freudiano ci ha illuso tutti quanti, ci ha indicato un nemico che ha portato con sé le sue colpe, nella tomba, secoli fa. «La tirannia non deriva dal Padre, ma proviene da Edipo», come scrive Heriberto Yépez in L’impero della Neomemoria (Timeo, 2025): il despota è il figlio, un paranoico, uno fissato con il passato. L’Impero che descrive Yépez è l’Impero dei figli, quello nordamericano, ancora impigliato nei legami con due madri: l’antica, europea, e la nuova, messicana. Due modelli in tensione, entrambi in contrasto con l’archetipo glaciale della madre nordamericana. Sotto questa costellazione di relazioni pulsa il fondo indigeno: corpo espulso ma mai scomparso, principio vitale relegato ai margini. La vita dell’America prima degli europei è percepita sì come “inferiore” ma allo stesso tempo più calda, più viva, un tana umida in cui rifugiarsi.

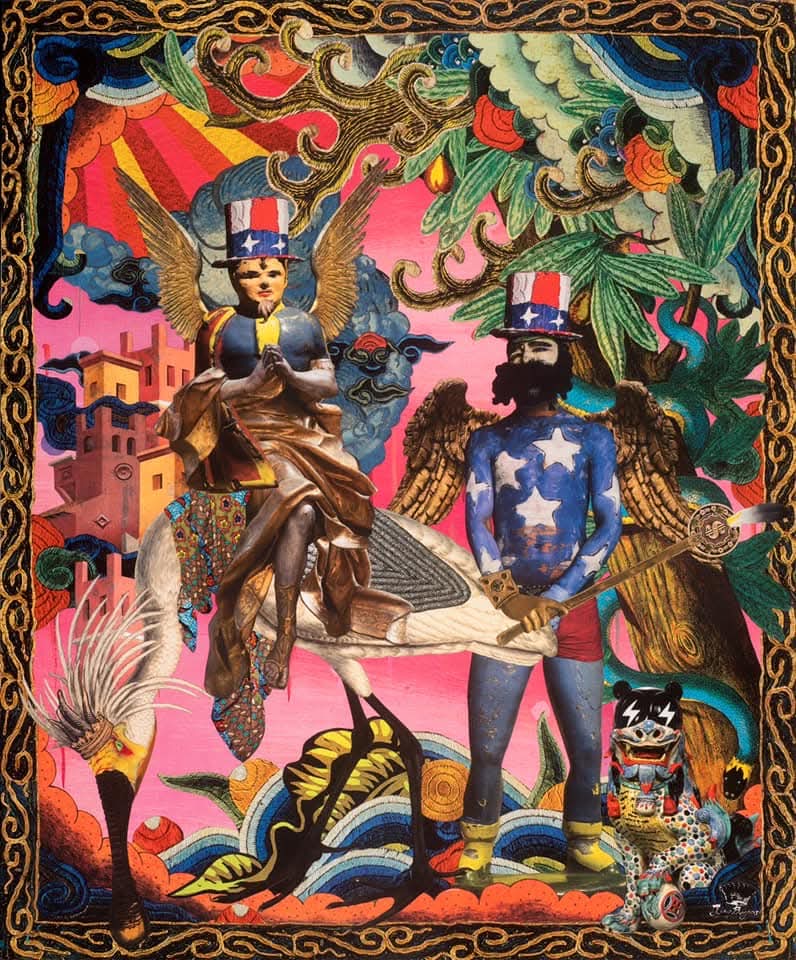

Ogni mito fondativo dell’Occidente lo lascia trapelare: Gesù, Edipo, Amleto, tutti figli che incontrano davvero il padre solo nella sua assenza. Da questa trama nasce l’Ossidente: una massa vorace, gelatinosa, che sogna di assorbire tutto ciò che esiste. È una rete di analogie e dipendenze unita in un co-corpo condiviso da Stati Uniti, Messico ed Europa. Perfino ciò che chiamiamo patriarcato, secondo la provocazione di Yépez, è una genealogia di figli: l’Impero di Edipo. È qui che padre e figlio formano un corpo unico, un doppio forzato che genera l’ineludibile necessità di commettere l’omicidio paterno. Ma l’assassinio non è mai avvenuto: il padre era già morto altrove. Le nostre mani restano pulite; a essere insanguinata è l’immaginazione, sempre in cerca di una colpa fondatrice.

Ossidente, Occidente ossidato. Il gioco di parole di Yépez sposta l’analisi politica verso la chimica: il modo in cui la cultura nordamericana si relaziona all’altro è analogo al modo in cui l’ossigeno, in quanto elemento attivo, nel tentativo di stabilizzare il ferro, l’elemento passivo, finisce per produrre una reazione che modifica entrambi gli attori in gioco. L’ideale americano si “ossida”, e con esso la libertà diventa imperialismo e la democrazia si riveste di una patina di ruggine ideologica. Ciò che è paradossale è che, esattamente come ogni metallo ossidato, nel legame tra Stati Uniti e il resto del mondo, ciò che rimane brillante e puro è solo la superficie lucidabile della ruggine: il soft power del tridente Hollywood–N.A.S.A.–Silicon Valley.

Alla sua uscita, nel 2007, il saggio di Yepez gli attirò critiche feroci, forse proprio per aver toccato il nervo scoperto dell’innominabile attuale, il fatto che il sistema violento e repressivo che stiamo vivendo non è una sopravvivenza dell’antico nel presente, delle colpe dei padri che ricadono sui figli. Fa male, è vero. Ma Yépez offre uno specchio al vero responsabile, il soggetto presente, noi, che agitiamo gli idoli per deresponsabilizzarci.

Lo scopo principale dei figli è la realizzazione di una Neomemoria che sostituisca quella più obsoleta, unica traccia che mostra colpevolmente il legame tra i figli e il padre despota morto. La Neomemoria è un assassinio che viene perpetrato attraverso l’accomulo di “notizie” e “informazioni”, caratterizzate dalla velocità, con cui l’Ossidente simula la conoscenza autentica dell’altro da sé. L’Ossidente si illude di assorbire e ricostruire antiche culture o di preservare quelle esistenti, ma nella realtà dei fatti le priva della loro energia e le rende epicentri della sua stessa storia.

L’Ossidente, l’impero di Edipo, il signore della Neomemoria, è sintetizzato perfettamente nella struttura del racconto: mentre il parto senile del vecchio continente fu la Storia, la cultura nordamericana ha riposto nella storia breve il proprio desiderio di contenere l’esistente in uno spazio piccolissimo: è questa per Yépez la pantopia. La pretesa della forma racconto di riassumere, citare, un universo che non può essere mostrato, perché semplicemente non esiste, ne svela il mascheramento. Il racconto, insieme agli altri oggetti della cultura postale che caratterizza l’Impero, sono direttrici della cibermnemica, la tecnica con cui l’Ossidente di Yépez produce le proprie immagini, frammenti sparsi come il corpo di Osiride, impossibile da ricostruire, se non attraverso una immaginazione perpetua che nel frammento finge di vedere il quadro completo.

Sono proprio le immagini frammentate, per Yépez, a comporre il Neo-corpo, il “corpo di rimpiazzo” con cui la cultura nordamericana progetta di abitare la superficie ibrida del post umano, un corpo che promette di liberarci definitivamente dal fantasma acefalo dell’ex padre. Il corpo virtuale della pantopia, essendo frammentato alla fonte, è facilmente captabile dall’agilità del racconto, che offre una prospettiva fugace su una realtà che non verrà mai raccontata. Si tratta del segno di una contrazione della cultura che sta alla radice della forma del racconto, la restrizione delle storie è il riflesso di un rimpicciolimento funzionale del macroscopico.

Il libro di Heriberto Yépez si muove sul crinale della sincronia, nel testo tutto appare nello stesso momento: antico e moderno stanno sullo stesso palcoscenico, antiche divinità maya si aggirano nelle menti ossessionate di poeti e scrittori, quelli in cerca di una cultura altra per rimpiazzare il corpo ossidato della libertà occidentale. L’Impero viene così sezionato dallo scrittore messicano nelle sue componenti macroscopiche attraverso la vita e la poesia epistolare di Charles Olson, vicino alla letteratura beatnik, il fondatore della “poesia proiettiva” e rettore del Black Mountain College.

Il poeta di Worcester, che trovò in Melville il suo super-alter-ego, viene descritto da Yépez come «una cassetta postale disperata». Suo padre Karl era un un postino, e tutto ciò che Olson scrisse di significativo è possibile trovarlo nelle sue lettere. Persino le sue opere possono essere analizzate come missive o reportage, una letteratura che si fa sensore e magnete di tutto ciò che viene trasmesso attraverso le pagine dei quotidiani. Un altro poeta americano, Ezra Pound, che Olson si propose di superare in grandezza, era convinto che il loro lavoro fosse quello di captare, farsi antenne del loro tempo storico, ma con Olson si giunge a una intersezione perfetta tra spirito americano e biografia, al punto che la poesia proiettiva del poeta è leggibile come attività ausiliaria, militaresca persino, della cultura dell’Impero.

Olson forma con gli Stati Uniti un legame che Yépez evoca a più riprese come co-corpo. Con questa formula lo scrittore tenta di descrivere la comunione della medesima corporeità tra microcosmo individuale e macrocosmo sociale, comunione che pone entrambi i fronti in una perpetua sudditanza e proiezione reciproca.

Olson, secondo Yépez, visse continuando l’esistenza del padre Karl. Ciò accade quando le esistenze dei genitori non sono complete, ed è questa incompletezza che i figli ereditano. Fu il padre Karl a inculcare nel figlio l’interesse spasmodico verso gli storici locali alle prese con lo studio delle antiche culture pre coloniali. Fu sempre Karl a rivelare al figlio il nuovo strumento della conoscenza, il giornale, paradigma di un sapere non più enciclopedico ma istantaneo. Olson venerava il padre, al punto da diventare esso stesso un postino e poi burocrate della propaganda nordamericana. D’altronde, lavorare nel sistema postale, come sosteneva Karl, è come servire nell’esercito ed egli stesso, con le sue disgrazie, trasmise questa certezza al figlio. Quando, nel 1920, si assenta per protesta dal posto di lavoro, il padre di Charles fu punito severamente per la sua insubordinazione. Fu in quella occasione che il poeta si rese conto che i postini «non possono scioperare».

Sfidare l’ordine del supervisore significò per Karl Olson ricevere una punizione esemplare: l’Ufficio Postale gli tagliò lo stipendio e gli cambiò il percorso. Karl, allora, si rifugiò nell’alcolismo, automatismo che rifletteva nel suo corpo la «demolizione clandestina» operata dal sistema contro la sua persona.

In seguito a terribili fatti di cronaca che vedevano coinvolti gli impiegati degli uffici postali, così stressati dal lavoro da scegliere di sparare ai loro colleghi e superiori, tra gli anni ‘80 e ‘90 del Novecento si diffuse nello slang americano l’espressione “going postal”: andare fuori di testa, perdere il controllo. Il mondo sta andando nella stessa direzione. L’espressione “going postal” è analizzata da Yépez come un concetto che lega l’attività postale e lo scoppio di violenza e follia a ciò che la cultura nordamericana vede nell’ io postale: una forma di alienazione emozionale causata da diversi fattori, tra cui «l’amministrazione sistematica degli inventari circolanti di informazione», l’eccessiva quantità di lavoro, la mania di classificazione, e l’alienazione lavorativa.

Sebbene non direttamente collegata alla guerra, la definizione di “informazione” proposta nel libro richiama concetti di compressione e controllo, temi centrali nel contesto postale e militare descritto da Yépez.

L’informazione è, per lui, linguaggio ridotto a scambio: una circolazione sempre più statica, che funziona comprimendo il senso per renderlo trasmissibile. Da qui la distinzione fra due epoche: quella del silenzio, dominata dalla repressione, e quella dell’informazione, dominata dalla compressione.

In questo regime, il linguaggio viene addestrato a passare attraverso i canali più stretti. Le informazioni, per circolare, devono perdere parte della loro complessità, e gli individui che le trasmettono finiscono compressi a loro volta. Non si tratta più di censura, dove il potere reprime trattenendo il messaggio, ma di una disciplina più sottile, che agisce attraverso il desiderio mimetico di partecipare al flusso informativo. Ognuno diventa un atomo sintagmatico, un frammento di scambio. In un’epoca di individui compressi, anche le parole si riducono: ogni frase è un’abbreviazione, ogni messaggio un residuo di senso condensato.

La famiglia infine funziona come mezzo di diffusione di questa compressione, veicolo domestico di un linguaggio già piegato alle logiche dell’informazione.

In un asse teorico che lo pone in continuità critica con Foucault e Debord, Yépez identifica nella famiglia borghese del tardo capitalismo il centro di smistamento del linguaggio compresso. L’ethos familiare piuttosto che costruirsi sul silenzio dei tabù, si vota all’efficienza comunicativa. È come un router simbolico: la famiglia riceve, semplifica e ridistribuisce i messaggi del sistema, traducendoli in abitudini, valori e forme di linguaggio. In essa la compressione si fa costume: si impara a parlare per segnali, a dire lo stretto necessario, in sostanza si impara a ridurre la complessità a formato e a esprimere solo i desideri che sono ritenuti trasmissibili. È così che la famiglia diventa l’interfaccia domestica del controllo, dove l’informazione passa attraverso il desiderio di comunicare, e la disciplina si interiorizza nella forma stessa della parola.

Dentro lo pseudo-patriarcato, dove la realtà è trasmissibile a piccole dosi, gli stessi ruoli familiari si trasmettono come “meta persone”, il ciclico ripresentarsi di ruoli svolti dagli avi nel presente della famiglia. Il co-corpo familiare e quello culturale sono macchine di reiterazione, processo visibile nella prolifica generazione di remake, asse espressivo della Neomemoria e riflesso del colonialismo dell’Impero.

Insieme alla lettera, all’articolo giornalistico e al racconto breve, il rifacimento è una tecnica attraverso cui l’Impero integra nella Neomemoria il passato paterno: si tratta di una cooptazione del già visto e del già detto per estendere l’egemonia del frammento in ogni anfratto della realtà. Il figlio sente di dover esaurire le spoglie paterne, per poterle indossare: con echi batailliani, Yépez parla del padre, anzi dell’ex padre, come di un corpo decapitato, il cui cranio è diventato un elmetto per i suoi discendenti.

I padri generano il corpo reale dei figli ma questi, lungo l’arco delle loro esistenze, generano l’immagine mentale del loro padre, un tiranno, o con le parole di Yépez un co-corpo autoritario a posteriori. Il rapporto edipico è un co-corpo, lo stesso complesso inventato da Freud non è che il sintomo della stessa storia di Edipo, un corpo condiviso in cui i due poli, padre e figlio, sono immersi nel liquido amniotico della fantasia.

Più si penetra il muro di neologismi con cui Yépez ha cementato il suo documentario anti-psicanalitico dell’occidente, più si otterrà un’immagine della cultura che abitiamo analoga a quella del reduvio assassino (Acanthaspis petax), l’insetto che dopo essersi nutrito delle viscere delle sue vittime, seguita ad adornarsi il dorso con le loro carcasse nel tentativo di evitare di essere predato a sua volta. A dispetto delle apparenze iper concettuali, il lettore in grado di metabolizzare le arzigogolate strutture a matrioska del libro potrà apprezzare la scrittura di Yépez come una prosa poetica che punta alla parodia anti-colonialista del corpus sapienziale dell’occidente. L’operazione che conduce Yépez consiste nell’offerta di un contatto diretto con quell’alterità che l’Impero agogna per estendere i vincoli della corporeità condivisa, ma il risultato è spiazzante: non esiste alcuna possibile comunicazione, il sistema meta-postale è inefficiente, il dialogo tra Impero e periferia risulta impossibile. Da qui la difficile lettura del libro di Heriberto Yépez, sia nel contenuto che nella forma. È una variante sudamericana della Theory-fiction anglosassone di Land e Reza Regarastani, con echi molto forti delle opere mondo di Roberto Calasso, che in La rovina di Kash compie un’operazione analoga a quella di Yépez, eleggendo Talleyrand a simbolo della Restaurazione post-napoleonica.

Figlio incompleto, Olson cercava una genealogia, sebbene fosse orgoglioso delle sue origini proletarie, fantasticava di appartenere a una genealogia spettacolare. Fu precisamente questo che cercò in Messico, facendosi adottivo spirituale dei Maya, come in passato aveva fatto con i Sumeri. Questo avvenne in gran parte per la sua incapacità di accettare la sua famiglia reale, incapacitàda cui nasce l’idea di Olson di essere responsabile della morte del padre per avergli negato, poche ore prima della fine, la valigetta che desiderava avere con il pretesto che gli sarebbe presto servita per un viaggio. Il co-corpo tra Olson e i Maya-Sumeri è in sé la miniatura individuale di una posa culturale generale: il passato come carcassa da indossare.

Il co-corpo, lo si è intuito, è il secondo dei concetti principali dell’Impero della Neomemoria, dopo quello di pantopia. Si tratta, infatti, di uno strumento teorico che inserisce la critica del potere dentro i cardini di una somatologia. Nel corso del libro, prende forma dall’analisi della relazione di Olson con il suo gigantesco aspetto. Il poeta cercò per tutta la vita di fuggire il proprio corpo sessuale per trovare riparo nel corpo fatto di parole rappresentato dal testo, immaginato come un cyborg ante litteram. È proprio dopo le asperità di questa lotta tardo adolescenziale, che Olson visitò il Messico.

Quando Charles Olson arriva in Messico a sorprenderlo sarà, soprattutto, il modo in cui i discendenti dei Maya (The Human Universe) si sentivano a proprio agio con sé stessi, con la vicinanza naturale dei propri corpi. All’entusiasmo subentra presto la frustrazione: Olson iniziò a maledire gli oriundi messicani, semplicemente per il fatto che non si integravano all’immagine mentale che di essi si era fatto il poeta.

L’ambizione di un corpo di rimpiazzo, assemblato dall’immaginazione con parole e ritmo, è la medesima fantasia escapista dell’Impero, il regno dell’informazione, edificio che si sostituisce alla realtà dei corpi che gemono e godono, rendendo il mondo un grande ufficio smistamento di notizie, reportage e corrispondenze, un vasto campo militare, dove ognuno di noi è chiamato a combattere contro il padre e mai contro il dispotismo della nostra condizione filiale.