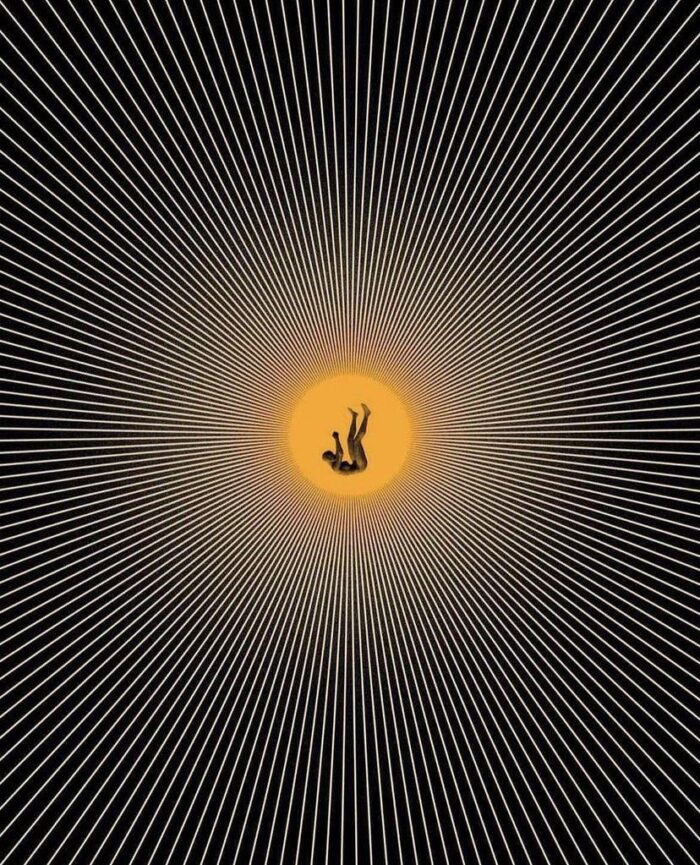

La rapidità con la quale i nuovi ambienti digitali si sono formati e – grazie alla loro struttura intrinseca – si evolvono ci ha scaraventati in un mondo dalle potenzialità difficilmente prevedibili. L’entusiasmo che può suscitare un panorama costellato di opportunità è però chiaramente trattenuto da un pesante strato di scetticismo e paura nei confronti delle nuove tecnologie. Per esorcizzare la paura, bisognerebbe mettere da parte lo scetticismo paralizzante e provare a comprendere il funzionamento delle app che ogni giorno utilizziamo sul nostro smartphone, così da acquisire consapevolezza. Ma questo è difficile e faticoso. Sappiamo da tempo che attraverso le piattaforme digitali necessariamente entriamo in contatto, utilizziamo e alimentiamo algoritmi e che questi algoritmi non ci vogliono bene. Inoltre, in un sistema dove tutto è capitalizzato – anche il nostro tempo libero – la prova scientifica che Tik Tok, Instagram & Co siano programmati per creare dipendenza e mantenere la nostra attenzione, fa assumere alla nostra presenza sui social una posa inquietante.

Sherry Turkle, accademica, sociologa e psicologa, nel lontano 2012 in una lunga intervista di John Benditt pubblicata su Technology Review, alla domanda “lei è un’ottimista o una pessimista sull’effetto del computer sulla psiche umana?” rispondeva:

Penso che moltissimo dell’effetto della tecnologia dipenderà da ciò che le persone faranno con essa. Dobbiamo considerarci in una posizione di influenzare profondamente il risultato di come andranno le cose. Insidiare o colpire violentemente la tecnologia pone l’enfasi sul potere della tecnologia. […] In definitiva, c’è un limite ai tipi di soddisfazione che la gente può avere online. Noi viviamo nei nostri corpi. Noi siamo terrestri. Noi siamo esseri fisici, così come mentali, noi siamo cerebrali, cognitivi ed emotivi. Il mio ottimismo deriva dal credere che le persone troveranno dei modi per utilizzare la vita sullo schermo per esprimere tutti questi aspetti di se stesse.

Oltre dieci anni dopo, la strada sembra ancora lunga e gli sviluppi dell’ambiente digitale sempre più complessi. L’idea positiva di costruire un’etica praticabile attorno all’uso delle nuove tecnologie si è tramutata in un’entità disturbante che ci accompagna ogni volta che un evento distopico o un nuovo studio ci ricordano che quello che stiamo facendo non basta, che stiamo subendo, che non ne sappiamo abbastanza, che non possiamo sfuggire alle dinamiche tossiche della rete.

Per approfondire questo discorso e allontanare il presentimento di angoscia che aleggia attorno a Internet e ai suoi misteri, ho deciso di contattare Francesco Marino. Marino è digital strategist, autore e giornalista. Nel 2021 ha pubblicato Scelti per te. Come gli algoritmi governano la nostra vita e come possiamo fare per difenderci per Castelvecchi Editore. Sul suo profilo Instagram (@pillolefuturopresente) si occupa di nuove tecnologie attraverso post informativi e la pubblicazione costante di riflessioni sui temi che orbitano attorno all’ambiente digitale.

La mia sensazione è questa: è come se ci fossimo portati dietro l’idea di avere un’etica basata sul diritto democratico, che lo Stato sia garante della nostra incolumità, anche quando ci immergiamo nei nuovi ambienti digitali. Questa è una narrazione che rispecchia – più o meno – quelli che sono i valori e i principi degli stati costituzionali che sono nati durante il Novecento e il rapporto di questi con i cittadini che li abitano. Nonostante le profonde fragilità che questa narrazione sta mostrando negli ultimi anni, che rendono sempre più difficile descrivere le burocrazie come un sistema di sostegno in progredire, ci portiamo dietro la sensazione che questa ipotetica tutela esista anche all’interno delle piattaforme online, ma non è così, questa sensazione è solo lo spettro del mondo che conosciamo, il mondo digitale ha altre regole ed è quasi privo di tutele.

Il discorso che fai sullo stato di diritto e sulla narrazione comune è molto importante, perché è come se a un certo punto avessimo sostituito a tutta una serie di consuetudini un’interfaccia di altro genere, molto più libera, più simile al Far West che alle norme che vigono negli stati democratici occidentali. Di recente stiamo iniziando a regolamentare l’interfaccia dei social network e a costruirci attorno un contesto normativo. Quello che fa l’Europa, per esempio, non è solo tradurre in leggi quello che si può o meno fare in rete ma proprio capire quali sono queste cose e costruire da zero una forma di disciplina attraverso nuove normative. Questa cosa per lungo tempo non c’è stata, le piattaforme si regolamentavano da sole, non avevano vincoli esterni. È come se ci fosse in qualche modo una sostituzione: alle entità statuali propriamente dette si sono sostituite delle altre entità dalle funzioni – potremmo dire – parapubbliche (per esempio il Mission Statement di META) che fanno funzionare una parte di mondo, quello digitale. In questo scenario, è come se si fossero sgretolate una serie di norme del sentire comune, derivanti da secoli di stato di diritto, all’interno di uno spazio vergine, vuoto, libero, che è quello delle piattaforme di condivisione. Sulle piattaforme sono permesse molte cose che al di fuori sono impensabili. Per lungo tempo si poteva fare praticamente tutto, c’è sempre stato lo Stato di riferimento per l’utente ma in questa evoluzione è arrivato sempre dopo rispetto alle dinamiche che si creavano online. Questo permette oggi la coesistenza parallela di queste due entità di riferimento alle quali un utente può far appello circa la sua attività online.

Oggi però la narrazione per la quale lo Stato ci tutela è in crisi anche fuori dalla rete, lo è l’idea di democrazia in generale, per alcuni si sta avvicinando la fine del mondo o, almeno, del mondo come lo abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa. Questo processo è stato accelerato dalle piattaforme proprio perché è difficile in questi spazi l’emergere di una narrazione dominante. Ne hai parlato di recente in un articolo pubblicato su Il Tascabile: negli ultimi quindici anni la frammentazione sistematica delle storie online ci sta allontanando sempre di più dalla possibilità di avere una coscienza comune riguardo il mondo che ci circonda. Com’è cambiato il modo in cui ci approcciamo alle storie?

La coesistenza di molteplici entità di riferimento è la premessa che ha portato alla scomparsa della narrazione dominante. Storicamente, la modalità principale con la quale abbiamo avuto accesso al mondo sono state le storie, attraverso la narrazione abbiamo potuto per lungo tempo interpretare e capire quello che ci circondava. Quello che Tik Tok, soprattutto, ma i social media in generale, hanno portato è un accesso diverso alle storie basato sul fatto che ci possano essere feed infiniti, infinite narrazioni. Tra l’altro, l’elemento mancante di queste storie è il finale: quando chiudi un libro o finisce un film, tu cerchi di capire che cosa è successo e cerchi di contestualizzare quella narrazione, di inserirla all’interno della tua esperienza di vita, e questo è sano perché permette una distanza interpretativa. Quando il format di accesso sul mondo cambia, diventando una finestra inesauribile di narrazioni, gag, sketch, qualsiasi cosa la distanza tra l’utente e quello che vede si annulla. Questo avviene per due motivi, prima di tutto perché – appunto – niente finisce mai davvero, al massimo si esaurisce: questo ha a che vedere ormai con qualsiasi forma di dibattito pubblico, anche con il modo in cui si dipana quello politico. I finali sono completamente scomparsi dal nostro orizzonte. L’altro motivo è la mancanza di un terreno comune per tutti. Renèe Diresta parla di bespoke reality, ovvero di una realtà su misura: ognuno si costruisce una realtà su misura e questa cosa è clamorosamente vera. Quando ti capita di uscire dalla tua bolla e di finire nella bolla di qualcun altro, ti accorgi che ci sono persone che vivono la realtà in una maniera completamente diversa dalla tua, proprio alla radice. È così che le grandi narrazioni perdono la potenza che hanno a lungo avuto, perché si trovano in un altro spazio, perché non c’è più un terreno di confronto condiviso tra quello che succede nella realtà e quello che succede sui social media.

Questo non è forse legato a una sorta di necessità che abbiamo tutti di collocare le cose che accadono più o meno vicino a una verità che percepiamo come oggettiva? Quando una narrazione dominante manca – perché la struttura dei social media appiattisce la possibilità di identificare una gerarchia tra le informazioni – mi sembra una reazione quasi fisiologica cercare delle storie che ci confermino quello che sappiamo già. Questa tendenza non rischia di minare alla base la nostra capacità di interpretare il contesto sociale in cui viviamo?

La mancanza della distanza interpretativa si è amplificata nel momento in cui i social network si sono trasformati in social media, quando abbiamo smesso di utilizzarli per le loro funzionalità originali e abbiamo iniziato a fruire dei contenuti social come fonte di intrattenimento. La cosa interessante, però, è che l’infrastruttura di base è rimasta, quindi è la prima volta nella storia dell’umanità – fatta eccezione per la reality tv che però manteneva in una cornice ben precisa – in cui noi ci intratteniamo con le vite delle persone, e queste vite ci sembrano reali – anche se sono contenuti – quindi non riusciamo a calarci in un personaggio di una storia come faremo per quello di un film o di un libro, al massimo riusciamo a giudicarlo o a sostenerlo.

Il modo in cui accediamo al mondo attraverso i social oggi è questo: da un lato alle grandi narrazioni si sono sostituite narrazioni più deboli e in questo ambiente l’idea di un’etica condivisa è un’aspirazione debole perché non appartiene al contesto culturale nel quale le piattaforme nascono – ovvero in un luogo specifico degli Stati Uniti, la California, fatta eccezione per Tik Tok; dall’altro, all’interno di questi spazi ciascuno di noi perde capacità interpretativa perché l’interpretazione è fatta di finali, di distanza e di astrazione. Quando mancano queste cose si rimane disorientati rispetto all’interpretazione del mondo e tutto diventa più difficile.

Online sono proprio i concetti di verità e di realtà a diventare qualcosa di inafferrabile e fumoso, e questo non può fare altro che plasmare il modo in cui noi indaghiamo e approfondiamo le cose che non comprendiamo. Rispetto a questo, sembra che sui social invertiamo il senso di marcia: se prima ci si avvicinava alla verità, oggi sembra che la tendenza sia quella di avvicinare la realtà a noi attraverso processi di personalizzazione e semplificazione di quello che vediamo.

I social network contribuiscono, attraverso la loro struttura di cui abbiamo parlato prima, ad alimentare la sensazione che ogni utente sia uguale all’altro e questa non è solo una sensazione che ha l’utente ma è proprio il concetto alla base delle piattaforme: ogni account è uguale di fronte all’algoritmo, non è un cambiamento di approccio degli individui, quanto piuttosto il funzionamento stesso dei social media. Dietro questa assoluta parità si nasconde una specie di raffinato meccanismo di hacking della fiducia umana: siamo spontaneamente più propensi a fidarci dei consigli che ci arrivano da persone che percepiamo alla pari, piuttosto che da soggetti che sappiamo essere pagati per pubblicizzare delle idee o dei prodotti e questo meccanismo è molto efficace nel modificare o ridisegnare le nostre priorità in maniera subliminale. Io credo che il fatto che gli algoritmi personalizzino i nostri accessi, mostrandoci i contenuti più adatti a noi, sommato a questo costante velo di fiducia che nutriamo nei confronti delle storie apparentemente autentiche che troviamo sui social, contribuisca all’efficacia di questo sistema. Attraverso un continuo manifestarsi di segni e segnali apparentemente neutro, in realtà stiamo recependo un messaggio che ci indica cosa è davvero importante per noi ed è questo che ci conduce a tutte le altre questioni: alla polarizzazione, alle realtà alternate, alle bolle e a tutto il resto. Se io continuo a vedere sempre e solo quella versione del mondo alla fine penserò che il mondo è quella roba lì.

Questo invito costante alla familiarità con i contenuti perché ci vengono proposti da persone comuni, che ci somigliano o ci sembrano pari, rende anche più difficile realizzare quando si finisce in un’altra bolla, quando si entra online in contatto con una cultura o una nicchia che possiede una serie di valori che non hanno niente a che vedere con i tuoi. Questo amplifica ulteriormente la polarizzazione, perché quello che c’è poi è uno scontro tra le culture e la diversità più che un incontro di approfondimento o riflessione. Oltre alla familiarità, come si relazionano in quest’ottica l’obiettivo dell’algoritmo di catturare la tua attenzione e l’assenza di un contesto?

L’attenzione è la risorsa scarsa più importante degli ultimi quindici vent’anni. Io credo che si possa far risalire tantissimo di quello che stiamo vivendo a tutto ciò che ruota attorno al concetto di capitalismo dell’attenzione: colpire l’attenzione delle persone, riuscire a costruire un meccanismo che la catturi, ti permette di costruire un vero e proprio impero sotto il quale non c’è molto altro. Lo abbiamo visto con il caso di Chiara Ferragni. Se abbatti questo primo muro hai tutto quello che ti serve per diffonderti sui social media.

Per quanto riguarda l’assenza di un contesto, comunque, la difficoltà di risalirvi, penso questo abbia molto a che fare con l’essenza stessa dell’ambiente social, con la sua natura di per sé fantasmatica . Sia gli utenti che i contenuti sono veri e propri fantasmi delle identità passate e dei fatti del mondo all’interno dei social network, non si ancorano a nessuna effettiva materialità. Dietro l’apparente trasparenza e autenticità che caratterizza la grammatica con la quale il social media si esprime, si ritrovano nient’altro che versioni ridotte, gamificate, sbiadite del mondo, come se fossero appunto un fantasma del ricordo che abbiamo del reale. Tra l’altro queste versioni hanno anche una caratteristica in comune con i fantasmi, ovvero che tutto quello che si trova sui social è figlio di cose successe nel passato, riflessi di cose già accadute, la stessa parola “dato” è un participio passato. L’esperienza che tu fai o farai attraverso le piattaforme non è altro che la proiezione nel futuro di quello che hai fatto e che l’algoritmo ha memorizzato. L’ambiente digitale interagisce sempre con una reminescenza di qualcuno che sei stato in precedenza. È difficile poi uscire da questa dinamica, perché gli algoritmi sono una riproposizione del mondo com’era ed è lo stesso motivo per il quale per funzionare devi utilizzare format conosciuti. Ovviamente senza un contesto tutto si posiziona in uno spazio volatile e indefinito. Io stesso mi ritrovo spessissimo a vedere qualcosa, a registrare quell’informazione e poi a chiedermi: ma da dove veniva? Chi l’aveva pubblicata? Era vera oppure no? È una riformulazione del famoso detto l’ha detto la televisione adesso l’ho visto sui social network. Spesso la mia generazione ha imputato agli anziani il fatto credere alle fake news o di frequentare i gruppi complottisti di Facebook, ma in realtà c’è una grandissima parte della generazione Z che utilizza Tik Tok in un modo molto vicino a quello con cui i nostri genitori utilizzano Facebook. Se le storie o le informazioni non sono presenti nel formato del reel, quella del video verticale breve, per un enorme numero di persone non esiste. Oggi ho letto nella sezione commenti di un video sullo scandalo Hollywoodiano in cui è stato coinvolto il rapper P Diddy “Dov’è un video che lo spiega bene?”, le persone rimangono là dentro e vogliono rimanere là dentro.

Questo si collega a quello che dicevi sul finale. Qualcosa può cambiare completamente le sorti della percezione dell’opinione pubblica di un evento soltanto perché funziona meglio in quel formato. Non essendoci un’istruzione di base rispetto alla fruizione di questo tipo di contenuti, anche chi in un altro contesto avrebbe approfondito, si ritrova vittima del funzionamento della piattaforma, e quindi spinto a una reazione emotiva o alla riconferma dei propri bias. Questo però ha delle ripercussioni, perché alla lentezza di tipo normativo si affianca anche quella fisiologica della ricerca scientifica. Ovviamente questo è dovuto alla rapidità propria di queste dinamiche, ma oggi sappiamo per certo che abitare l’ambiente digitale ha ripercussioni psicologiche molto serie. In primo luogo, perché i social media causano dipendenza, e quindi tutte le sintomatologie correlate come l’isolamento, l’ansia, la depressione. Avere a che fare con questi strumenti dopanti è, in un modo o nell’altro, obbligatorio, perché sottrarsi al mondo online significa precludersi qualcosa che ormai è troppo importante. Anche su un piano sociale, la polarizzazione dei social porta a una radicalizzazione politica – un esempio è l’Ideological Gender Gap – emergono sempre più ripercussioni dirette generate dalla mancanza di una regolamentazione rispetto l’uso delle nuove tecnologie, non soltanto a livello legale ma proprio di natura etica. Tuttavia, immaginare di spegnere tutto è impossibile, perché?

Le piattaforme sono costruite per causare dipendenza. Uno dei più efficaci parallelismi con i social media è quello con le piattaforme di gioco d’azzardo: la sospensione della realtà attraverso un gesto che si ripete nella speranza che succeda qualcosa, è molto vicino il design delle piattaforme digitali a quello delle slot machine. Paul Klee ci ha intitolato un libro, The Twittering Machine.

Io quest’estate ho letto per la prima volta Infinite Jest (1996) di David Foster Wallace, è un libro enormemente lucido. Wallace immagina questo mondo in cui le persone si intrattengono con delle cartucce personalizzate che si inseriscono in un dispositivo che somiglia a un computer. All’improvviso inizia a circolare una pellicola che se la guardi poi non riesci più a farne a meno, perdi il desiderio di mangiare, non vai più in bagno, non vuoi fare altro che stare davanti allo schermo a guardarla. Quindi c’è questa fuga dalla realtà attraverso l’intrattenimento che si diffonde tra le persone e io credo che il rischio fondamentale al quale andiamo incontro sia proprio quello che raccontava Wallace in Infinite Jest. Ma dobbiamo andare alla radice per capire questa questione: tutte le tecnologie servono per addestrare il mondo, tutte. Ogni tecnologia che l’uomo ha sviluppato, dal fuoco ai ponti, cerca di rendere un pochino più comprensibile e addomesticabile lo spazio che ci circonda. Saremmo potuti sopravvivere ugualmente come specie senza le tecnologie, ma avremmo vissuto in una realtà del tutto diversa da quella nella quale siamo oggi. Che cosa addomestica la tecnologia social network? Già questa è una domanda particolarmente complessa, perché bisognerebbe capire che cosa stiamo cercando di controllare quando prendiamo in mano lo smartphone. Probabilmente quello che stiamo addomesticando è la relazione stessa con la realtà, all’interno di una tendenza non nuova che ci fa percepire il mondo come pericoloso e ci spinge a cercare rifugio nella nostra abitazione. Questo tentativo di ottimizzare il mondo ci dà sicurezza, guardarlo dallo spioncino dell’interfaccia della piattaforma senza doverlo affrontare davvero. Allo stesso tempo, però, in questo stesso processo di ottimizzazione estrema il mondo ci sta scivolando dalle mani ed è una sensazione molto presente nella nostra società e nella nostra cultura. Abbiamo l’impressione di non riconoscere più la realtà, che ci sfugga, di non riuscire più a entrare in relazione con i luoghi, con gli spazi e con le persone proprio perché la relazione con queste cose online avviene tramite la mediazione di uno strumento che nasce per dare risposte definitive, per controllare, non per creare legami.

Quella che rimane mi sembra l’immagine di un cane che si morde la coda. Come se ne esce?

È una bellissima domanda e me la sto ponendo molto spesso. Io credo che ne usciamo solo in due modi: il primo è desacralizzare le piattaforme e recuperare la loro funzione originaria. Soprattutto dopo la pandemia i social media sono diventati totalizzanti nella loro rappresentazione del mondo e non nascono per essere totalizzanti, ricollocarle potrebbe essere un punto di partenza; la seconda cosa – ancora più difficile della prima – è provare ad accettare l’idea della disottimizzazione, fare i conti con il fatto che non possiamo pensare di ottimizzare in ogni momento il mondo e la nostra vita ingegnerizzando i momenti di intrattenimento con lo smartphone, tornare a fare altre cose. Mi rendo conto che la risposta a questa domanda è già in contraddizione, perché presuppone una maniera ancora una volta ottimizzata per uscirne, anche il ritorno all’analogico – per esempio – ci obbliga a tornare su Internet per metterlo in pratica. Vorrei dire un’altra cosa, più provocatoria da un punto di vista culturale, che potrebbe aiutare in questo processo: iniziare a recuperare un po’ di inautenticità, tutta l’idea per cui dobbiamo essere veri sulle piattaforme non è sana, forse sarebbe meglio che tutti iniziassimo a interpretare un ruolo sui social in maniera disvelata. Questo eviterebbe la sensazione di confusione che si ha quando si porta la propria vita e le proprie esperienze online, o quando ci si confronta con quelle degli altri.

In Sta arrivando la fine del mondo (UTET, 2024) c’è un paragrafo in cui Francesca Coin dice questa cosa, appunto, che l’esperienza che le persone hanno quando fanno uso della tecnologia, da che doveva sembrare che loro si servissero di questa tecnologia, hanno invece la percezione che questa si serva di loro. Quindi poi effettivamente sì, la risposta è una contraddizione ma rimane il fatto che è proprio perché non riusciamo come comunità a interrogarci sulla componente etica, ad arrivare a un punto comune su come sia meglio per noi utilizzare queste tecnologie che poi uscirne è difficile. Noi ci stiamo provando adesso, ma c’è poca roba in giro…

È così. Tutto gira intorno alla possibilità di restituire alle piattaforme il ruolo di mezzo, alla domanda cosa sta ottimizzando? Cosa mi sta aiutando a fare meglio? Negli ultimi anni abbiamo smesso di mettere in discussione questi spazi e abbiamo iniziato a considerarli fusi con la realtà, abbiamo smesso di vederli come strumenti. Secondo me già iniziare a farsi queste domande è un primo punto di partenza. Mi rendo conto che queste cose se le chiede una comunità veramente molto ristretta, come dicevi tu, però comunque io credo che negli ultimi due, tre anni un po’ di sensibilità, anche se spesso per luoghi comuni, rispetto ai social e alle loro conseguenze si sia sviluppata. Penso che in futuro si negozierà il nostro rapporto con le piattaforme.

Mi rendo conto che non ci interfacciamo con una società pronta a questo – perché manca una riflessione comune interdisciplinare che ci faccia arrivare al punto di dire che questo serve – quindi risulta difficile immaginare un sistema strutturale di informazione e dotazione di strumenti basilari per fronteggiare l’ambiente digitale, però possiamo comunque provare a chiedercelo qui. Come possiamo tessere una narrazione, perché poi alla fine si torna a questo, in grado di renderci più consapevoli e che quindi ci fornisca gli strumenti per interagire in maniera più sana con quello che vediamo? Secondo te quali sono queste informazioni, quali dovrebbero essere gli strumenti dei quali dotare, se non direttamente noi, la generazione futura?

Sul discorso delle generazioni future – ma come ho detto prima, vale per tutti – quello che si può fare è costruire alternative credibili. La vita degli adolescenti è già molto scandita, ottimizzata in varie attività: la scuola, lo sport, il corso di musica, e quando questa ottimizzazione viene meno la soluzione più facile per mantenere quello stato mentale è Tik Tok. Una cosa importante su cui noi tutti, come società, dovremmo provare a interrogarci è capire come si costruisce un’alternativa, anche nella riqualificazione o nella riprogettazione delle città stesse – ma qui si apre un tema enorme. L’altra cosa la citavamo prima, ed è la desacralizzazione dell’esperienza che si fa dell’ambiente digitale, dovremmo puntare sulla capacità di guardare i social per quello che sono, strumenti. Per farlo serve comunque un’educazione al funzionamento, sembra banale ma non è scontato, capire che gli algoritmi non ti vogliono bene, che quello che stai vedendo non è il mondo ma il mondo dal quale non riesci a staccarti perché è fatto a posta per generare questo, per farti tornare. Saperlo ti mette in una posizione di vantaggio rispetto al contesto. Se tu mi chiedi se questa roba va bene per il dibattito pubblico, probabilmente no, forse non andrà mai bene, educati o meno. Non è detto che questi strumenti siano adattabili a un uso più consapevole, non è nemmeno detto che, per esempio, la democrazia rappresentativa sia compatibile con questi strumenti. E poi magari sarebbe il caso di avere una discussione più ampia, capire insieme se questa è esattamente la cosa che vogliamo per il nostro futuro. Su questo punto faccio spesso questo esempio: una notizia su Instagram è sbagliata per natura, perché non si deve reagire alle notizie. L’ecosistema costruito intorno alla reazione è una cosa drogante per il dibattito pubblico all’origine, si può fare il giornalista in un certo modo sì, puoi fare comunque bene giornalismo, però se uno si trova nella condizione di dover reagire davanti a una notizia è già sbagliato perché vuol dire che quello che funzionerà sarà sempre quello che ti fa incazzare, o quello che ti fa dire “sono d’accordo”, oppure quello che polarizza. Farsi questa domanda sarebbe interessante a livello collettivo.

Questo è il nocciolo perché, su ogni ogni tema, siamo arrivati a parlare di giusto o sbagliato: manca proprio una base di partenza comune su come viviamo questi ambienti e questo è il problema più grande. Molte di queste cose erano già state previste agli albori della Silicon Valley, il problema dell’etica si era già presentato allora come attesta il famosissimo documentario The Social Dilemma (2020). Tuttavia, sappiamo anche che la presa di posizione di questi progettatori non ha avuto risultati, i social sono stati costruiti sfruttando coscientemente il sistema dopaminergico. Lo scenario in cui, in termini etici, queste aziende possano decidere autonomamente di fare dietrofront è impensabile però è anche difficile accettare l’idea che non ci sia una frenata d’arresto, oltre i cavilli legali imposti dall’UE. Questa è la cosa più difficile da sostenere in termini morali. Tu in questo senso, come vedi il futuro? Cosa potrebbe determinare un cambiamento, se non sarà una decisione presa insieme, chi invertirà questa rotta?

L’Europa qualcosina ha fatto in questi ultimi anni, Zuckerberg ha richiesto di mitigare l’AI Act, Threads è stato lanciato con un anno di ritardo per i timori generati al Digital Markets Act, insomma delle cose sono state fatte. L’Europa sta provando a calarsi in un ruolo di regolamentazione, ma ovviamente la regolamentazione non basta. Tra l’altro c’è un elefante nella stanza, cioè che è quello dell’intelligenza artificiale generativa, non sappiamo che cosa succederà con le nuove IA e come potrebbe cambiare la relazione che abbiamo con i computer, con gli smartphone e con i social network. È molto difficile prevedere il futuro o anche solo immaginarlo, tra quindici anni avremo ancora bisogno dei social? Però, ripeto, quello che io vedo è che da parte delle persone c’è un tentativo di riconoscimento del fatto che la relazione che abbiamo con lo smartphone, con i social media, non è una relazione sana e che non è una cosa che possiamo portare avanti in questo modo a lungo termine. Non so se questo genererà un cambiamento, me lo auguro, ma quello che succederà non posso saperlo. L’unica cosa che vedo possibile è che le IA piano, piano potrebbero iniziare a sostituire i contenuti sui social network, allora lì forse un po’ cambierebbe la situazione, sarebbe facile riconoscere l’ambiente digitale come uno strumento che mi è utile e che mi intrattiene e poi le persone stanno da un’altra parte. Si svelerebbe la natura esclusivamente funzionale degli strumenti che utilizziamo, come dovrebbe essere.

Una risposta a “Come abitare i nuovi spazi del presente? – Intervista a Francesco Marino”

[…] Federica Ranocchia dialoga con Francesco Marino, autore e digital strategist, sulle modifiche che i social hanno portato nella nostra vita quotidiana, nella politica e nell’etica comune; lo spettro irrisolto tra le nostre azioni nel mondo digitale e il loro corrispettivo reale all’esterno, le conseguenze sulla nostra salute e sulla persistenza della possibilità di una “scelta” nel futuro; […]